The 3 Worlds of Gulliver

Grand classique du cinéma fantastique des années 60, « The 3 Worlds of Gulliver » (Les voyages de Gulliver) est l’adaptation cinématographique du célèbre roman d’aventure satirique « Gulliver’s Travels » écrit par Jonathan Swift en 1721 et publié en 1726 à Londres. Réalisé par Jack Sher, « The 3 Worlds of Gulliver » est avant tout un film fantastique familial, conçu pour satisfaire les petits comme les grands. Chacun pourra ainsi s’y retrouver à travers les péripéties rocambolesques et fantastiques du docteur Lemuel Gulliver (Kerwin Matthews), à la découverte de mondes étranges et inédits. L’histoire débute sur les quais du quartier de Wapping à Londres, en pleine année 1699. Le docteur Gulliver s’ennuie dans son modeste cabinet londonien, où il ne gagne quasiment rien et doit soigner de nombreux patients. Aspirant à la fortune et à la gloire, Gulliver décide d’entreprendre un grand voyage à travers le monde et embarque à bord d’un navire en direction des Indes, avec sa fiancée Elizabeth (June Thorburn). Mais à la suite d’une terrible tempête, le navire fait naufrage et Gulliver échoue sur les rivages d’une île, qui abrite en réalité le mystérieux pays de Lilliput. Les Lilliputiens sont en réalité des petits êtres miniatures qui vivent en communauté dans leur petit pays, secoué par une terrible guerre qui fait rage depuis très longtemps. Gulliver débarque alors à Lilliput avec la taille d’un géant, où il est d’abord acclamé par le roi puis trahi et chassé par les habitants de l’île, alors qu’il refuse de prendre part au conflit qui secoue le pays. Après s’être de nouveau échappé de l’île, Gulliver échoue à nouveau sur un autre rivage, où il va vivre cette fois-ci la situation inverse : il sera un être minuscule perdu dans un pays de géants nommé Brobdingnag. « The 3 Worlds of Gulliver » est une très jolie réussite du cinéma fantastique américain du début des années 60.

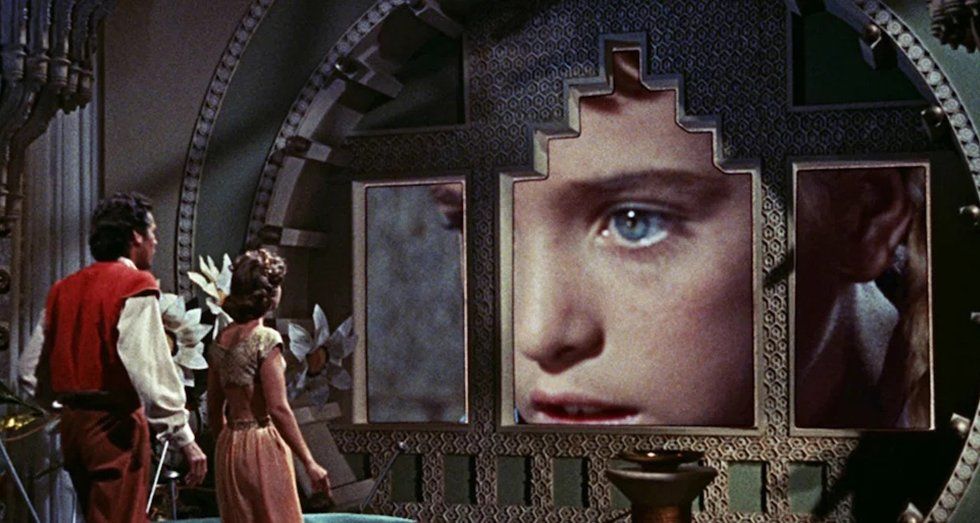

Produit par la Columbia Pictures et sorti en 1960, le film vaut surtout pour la qualité des effets spéciaux de l’incontournable Ray Harryhausen, nous offrant ici ses traditionnelles animations en stop-motion qui firent la gloire de ce génie des effets visuels du cinéma hollywoodien des années 50/60 (on lui doit entre autre les effets spéciaux de « 20 Million Miles to Earth », « The 7th Voyage of Sinbad », « Mysterious Island » ou bien encore « Jason and the Argonauts »). Mais le film de Jack Sher se veut avant tout comme une fable satirique et moralisatrice dénonçant l’absurdité de la guerre et la vanité des grands dirigeants. Reprenant les thèmes politiques et sociaux du roman d’origine de Jonathan Swift, « The 3 Worlds of Gulliver » passe en revue les défauts et bassesses humaines en soulignant à travers l’épisode à Lilliput la bêtise illogique des dirigeants du petit pays, qui se livrent une guerre sans merci pour une ridicule histoire d’oeuf à la coque. Quand au voyage à Brobdingnag, il permet au réalisateur d’inverser la situation (comme dans le roman) et de faire de Gulliver une sorte de jouet aux mains des géants, qui n’hésiteront pas à le pourchasser, lui et sa fiancée, à cause de la jalousie et de la soif d’ambition du sorcier du roi – c’est d’ailleurs là que le film s’éloigne en partie du livre. Les thèmes abordés dans « The 3 Worlds of Gulliver » sont donc autant de métaphores philosophiques qui nous permettent de réfléchir par la même occasion sur des thèmes universels, que ce soit la bêtise humaine, la fourberie, la manipulation, l’orgueil des dirigeants ou l’absurdité des guerres. On passe donc un très bon moment avec ce film réussi et distrayant servi par l’excellente interprétation de Kerwin Matthews, et ponctué de quelques scènes anthologiques, comme lorsque Gulliver est attaché sur la plage par les Lilliputiens ou lorsque le docteur ramène les navires à Lilliput, sans oublier quelques scènes d’action de qualité avec les créatures géantes brillamment animées par Ray Harryhausen (l’attaque du petit crocodile ou de l’écureuil géant). Un classique, donc !

La partition symphonique de Bernard Herrmann apporte une véritable énergie rafraîchissante au sympathique film de Jack Sher. Ecrite la même année que le sinistre « Psycho », la musique de « The 3 Worlds of Gulliver » marque l’entrée d’Herrmann dans un registre assez inhabituel chez lui, une grande partition d’aventure/comédie plus légère et assez proche de la musique classique du 18ème siècle. Ecrite en seulement 2 semaines, la musique de « The 3 Worlds of Gulliver » s’ouvre au son d’une « Overture » majestueuse éminemment classique d’esprit, écrite à la manière d’une fanfare britannique royale du 18ème siècle : Herrmann fait référence ici au style des grandes ouvertures cérémoniales de Haendel, avec sa mélodie majestueuse associée en introduction du film aux aventures de Gulliver. Bernard Herrmann n’a d’ailleurs jamais caché son intérêt pour le répertoire classique du 18ème siècle, « The 3 Worlds of Gulliver » lui ayant d’ailleurs offert l’occasion rare de s’exprimer dans ce registre pourtant assez inhabituel dans ses musiques de film. « Minuetto » confirme l’esthétique classique de la partition d’Herrmann avec un menuet à mi-chemin entre Mozart et Haydn, servi par des orchestrations élégantes et soignées. Le compositeur nous fait ensuite entendre son très beau thème romantique associé dans le film à Gulliver et Elizabeth, entendu dans « The Lovers » : le thème, tendre et affectueux, est confié à des cordes savoureuses qui jouent sur une retenue exemplaire assez touchante à l’écran. Le Love Theme revient dans « The Old House » avec un sentiment de légère mélancolie quasi nostalgique, tandis que « The Ship » illustre le début de l’expédition de Gulliver sur le navire anglais. Herrmann évoque ici la tempête en reprenant le thème britannique de l’ouverture sous une forme plus massive associée à la tempête. On notera le final de « The Ship » qui nous propose une excellente écriture contrapuntique des cordes autour de la mélodie de Gulliver, tandis que les traits instrumentaux déchaînés associés à la tempête reviennent dans le massif et puissant « The Storm ». A noter que la plupart des morceaux sont assez brefs et concis dans le film, Herrmann n’ayant jamais vraiment l’occasion de dépasser les 2 minutes, à quelques rares exceptions prêtes.

Avec « The Lilliputians », Herrmann illustre de manière plus inventive et colorée le monde des lilliputiens en utilisant des couleurs instrumentales plus légères et bondissantes. Le compositeur suggère la découverte du peuple miniature à base de cordes, de bois, de grelots et de tambourins. On remarquera très vite, à l’écoute de la musique sur l’album (et dans le film) la manière dont Bernard Herrmann passe très vite d’un style à un autre avec une aisance rare, conservant systématiquement une approche musicale extrêmement classique d’esprit, sans jamais perdre de vue pour autant sa propre personnalité musicale. Les traits instrumentaux sautillants et colorés des lilliputiens reviennent dans « The Duel » avec leurs notes staccatos et brèves qui suggèrent brillamment l’univers miniature du petit peuple de Lilliput – on croirait entendre une marche des jouets. « The King’s March » introduit une marche royale joyeuse et légère pour l’arrivée du roi des lilliputiens, dans lequel on retrouve le mélange grelots/tambourins avec son lot de trompette en sourdine, de harpe et de bois légers. A noter un excellent travail autour du xylophone, du marimba et du vibraphone dans « The Clouds » qui rappelle le goût habituel d’Herrmann pour les couleurs orchestrales savamment élaborées. « The Trees » introduit à nouveau une dimension solennelle assez britannique d’esprit tandis que le joyeux « A Hatful of Fish » (scène de la pêche de Gulliver chez les lilliputiens) nous propose une nouvelle marche pleine d’entrain qui n’est pas sans rappeler certains airs de ballets de Tchaïkovski. L’aventure chez les lilliputiens permet même à Herrmann de nous offrir un morceau d’action très vif et extrêmement coloré dans « The Tightrope », servi par des orchestrations riches et élaborées, éléments que l’on retrouve dans l’énergique scherzo classique de « The Prison ». Même une scène de bataille comme « The Fight » est illustrée avec une légèreté pleine d’entrain par Herrmann, rappelant, non sans humour, la petitesse de Lilliput et ses habitants, idées qui culminent dans les amusants « War March » ou « Naval Battle », qui, malgré leurs rythmes martiaux, semblent ne jamais trop se prendre au sérieux et offre une facette étonnamment légère et enjouée de la part de Bernard Herrmann – pourtant connu pour ses musiques dramatiques, lyriques et tourmentées.

« The Fire » nous offre une figure d’arpèges mystérieux à base de harpe/vibraphone/célesta/cymbale typique d’Herrmann, qui rappelle d’ailleurs certains passages de sa partition de « Vertigo » (1958), en nettement plus léger. Dans « The Shadow », le ton léger et coloré des lilliputiens cède la place à des orchestrations plus amples et cuivrées, lors de l’arrivée de Gulliver dans le monde des géants. Un morceau comme « The Shadow » est d’ailleurs assez typique d’Herrmann, morceau à base d’harmonies amples de cuivres et de bois, les cordes étant d’ailleurs absentes durant cette séquence, qui se prolonge dans « Reunion », marquant le retour du très joli Love Theme, repris ensuite dans « Duo », sans oublier le romantisme élégant et crépusculaire de « Nocturne », lui aussi typique de la facette plus lyrique d’Herrmann. On retrouve des orchestrations à base de cuivres graves et de bois sombres dans « The Squirrel », évoquant l’attaque de l’écureuil géant par le biais d’accords sombres de cors/trombones sur fond de clarinettes basses/contrebassons – on pense ici aux partitions de « Mysterious Island » ou « The 7th Voyage of Sinbad » (1958). A noter la façon dont les cuivres culminent dans « The Chess Game » ou « Alchemy », évoquant le monde plus dangereux de Brobdingnag et les épreuves difficiles qui attendent Gulliver et Elizabeth à la fin du film. Cette sensation de danger et de tension culmine dans l’écriture staccato et rapide des contrebasses de « The Girls » ou dans « The Crocodile » (scène de l’attaque du crocodile géant), autre scherzo survitaminé qui nous propose une série d’orchestrations complexes et incroyablement élaborées – on se rapprocherait presque par moment ici de Paul Dukas – L’action culmine dans « Pursuit » et ses percussions guerrières sur fond de cuivres grandioses et enragés (à noter les effets de notes rapides répétées aux trompettes, pour l’évasion finale de Gulliver et Elizabeth à la fin du film). Enfin, « Finale » reprend une dernière fois le thème britannique de l’ouverture pour une conclusion plus heureuse et apaisée. Bernard Herrmann signe donc une partition d’une grande richesse pour « The 3 Worlds of Gulliver », une oeuvre extrêmement classique d’esprit, qui dévoile une facette légère et enjouée plus inhabituelle de la part du compositeur, et qui apporte un souffle d’aventure et une certaine malice aux images du film de Jack Sher. Voilà en tout cas un score d’Herrmann à redécouvrir d’urgence grâce à l’excellent réenregistrement de Joel McNeely à la tête du Royal Scottish National Orchestra !