The 7th Voyage of Sinbad

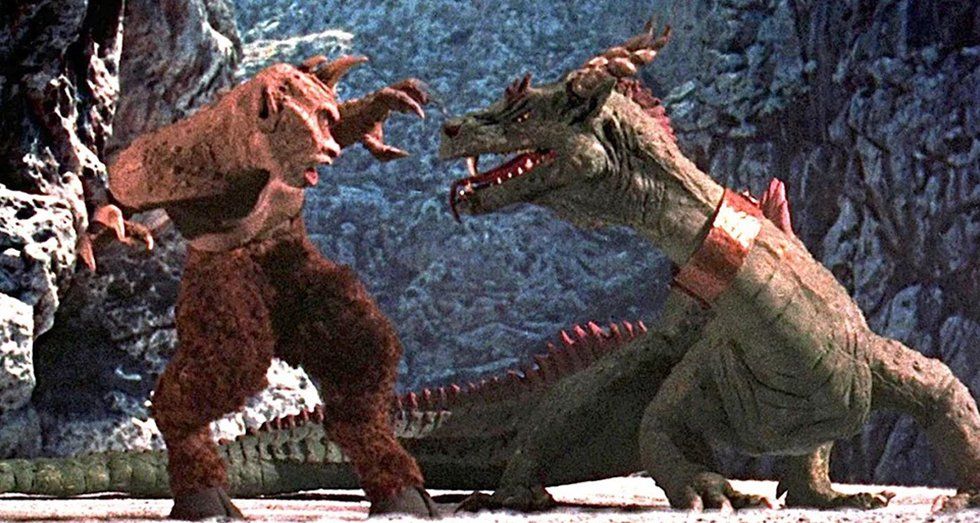

Grand classique du cinéma d’aventure hollywoodien des années 50, « The 7th Voyage of Sinbad » (Le septième voyage de Sinbad) met en scène le héros mythique Sinbad, jeune prince de Bagdad, aux prises avec un magicien maléfique sur une île peuplée de créatures étranges. Sinbad (Kewin Matthews) échoue avec son équipage sur une île mystérieuse peuplée de monstres fabuleux mais néanmoins dangereux. C’est alors que le héros et ses compagnons sauvent le magicien Sokura (Torin Thatcher) poursuivi par un gigantesque cyclope. A son retour à Bagdad, Sinbad épouse alors la princesse Parisa (Kathryn Grant). Leur union permettra ainsi de sceller un pacte de paix et d’amitié entre leurs deux royaumes. Au cours de la cérémonie, le calife demande alors à Sokura de lui prédire l’avenir, mais le magicien révèle des présages tellement négatifs qu’il se fait sévèrement renvoyer par le calife et se retrouve obligé de quitter la ville comme un malpropre. Furieux, le magicien prépare sa vengeance et jette alors un sort à la jeune princesse Parisa, qui se réveille alors réduite à la taille d’un rongeur. Le magicien, qui cache décidément bien son jeu, explique à Sinbad que s’il veut sauver sa bien-aimée, il devra l’accompagner sur son île afin de trouver le remède qui lui permettra de retrouver sa taille normale. C’est le début d’une nouvelle grande aventure pour Sinbad et ses amis. Réalisé par Nathan Juran en 1958, « The 7th Voyage of Sinbad » est une grande production d’aventure typique des superproductions hollywoodiennes de l’époque. Le film est surtout connu pour ses superbes effets spéciaux extrêmement spectaculaires pour l’époque, assurés par le vétéran Ray Harryhausen, grand spécialiste du genre à Hollywood entre les années 40 et 80. Certes, le film a pris un bon coup de vieux mais il continue néanmoins de se regarder avec un certain plaisir, un grand classique du cinéma d’aventure servi par un superbe mélange de romance, de créatures monstrueuses, de scènes de combat et de décors grandioses. « The 7th Voyage of Sinbad » contient même quelques scènes d’anthologie pure comme celle de l’affrontement entre Sinbad et le cyclope géant : un grand moment de cinéma !

La partition symphonique sombre et mouvementée de Bernard Herrmann reste à son tour un véritable classique du genre, apportant un souffle épique appréciable au film de Nathan Juran. Le compositeur attitré des films d’Alfred Hitchcock s’essaie donc sur « The 7th Voyage of Sinbad » à l’exercice de la musique d’aventure épique, le film marquant la première de ses quatre collaborations avec le duo de producteurs Charles H. Scheer/Ray Harryhausen sur une série de films incluant, en plus de ce long-métrage, « The Three Worlds of Gulliver » (1960), « Mysterious Island » (1961) et « Jason and the Argonauts » (1963). Avec « The 7th Voyage of Sinbad », Herrmann a saisi l’opportunité de déséquilibrer sa formation orchestrale habituelle en créant des rapports de forces singuliers entre certains pupitres de l’orchestre, tout en privilégiant certains instruments solistes généralement peu mis en valeur (célesta, glockenspiel, xylophone). Ceci deviendra d’ailleurs l’une des principales marques de fabrique du compositeur. Herrmann n’en est pas à son premier coup d’essai dans le genre du film d’aventure épique, puisqu’il avait déjà abordé ce registre dans « Beneath the 12-Mile Reef » (1953), pour lequel il convoquait déjà une formation orchestrale étonnante et atypique (9 harpes). Devant la quantité de musiques à écrire pour le film, Bernard Herrmann s’est vu contraint de réutiliser, pour les besoins du film, d’anciennes mélodies provenant de son répertoire des années de jeunesse à la CBS, et plus particulièrement des thèmes pour « The Arabian Nights » (1934) et sa pièce de concert inachevée « Egypt-A Tone Picture ». On a d’ailleurs souvent reproché à l’époque au compositeur de repiquer ainsi d’anciennes mélodies de son propre répertoire (Herrmann repris par exemple un thème du score de « White Witch Doctor » dans sa partition pour « North by Northwest » en 1959), un fait justifié bien souvent par le manque de temps, la pression des studios et la quantité souvent colossale de musique à écrire pour les grosses productions hollywoodiennes de cette envergure.

Bernard Herrmann opte donc sur « The 7th Voyage of Sinbad » pour une approche résolument symphonique et mélodique, plus accessible que certaines autres partitions écrites à l’époque, mais en conservant toutefois une certaine nuance sur le jeu autour des orchestrations et des couleurs instrumentales parfois très singulières. Ainsi, loin de céder pleinement aux contraintes hollywoodiennes, Herrmann parvient à trouver un juste équilibre entre les conventions musicales du genre et son propre point de vue artistique, élaborant ainsi une grande partition d’une richesse impressionnante. Le score de « The 7th Voyage of Sinbad » repose avant tout sur une série de thèmes associés aux principaux personnages du film - des thèmes qui, comme toujours chez Herrman, restent assez courts et concis, le compositeur ayant déjà déclaré plusieurs fois à l’époque ne pas aimer les mélodies trop longues ou trop développées. On découvre ainsi l’indispensable thème principal associé aux exploits héroïques de Sinbad dans le film (« Overture »), un thème romantique associé à la princesse Parisa (« The Princess »), un motif agressif et enragé pour le cyclope géant et un motif de menace et de danger. Le thème principal est dévoilé sans surprise dans le superbe « Overture/The Fog », un thème héroïque et aventureux qui se distingue par son martèlement systématique de trois notes percussives suivies d’une phrase mélodique descendante (la construction habituelle d’antécédent/conséquent), le tout répété en marche harmonique descendante. Fidèle à son goût pour des motifs courts, Herrmann développe ainsi son thème pour Sinbad tout au long de l’aventure en jouant sur l’orchestration, la mélodie passant ainsi d’un groupe d’instrument à un autre (les cuivres et les percussions étant mis en valeur ici). Dans « The Princess », Herrmann dévoile le thème romantique associé à la princesse Parisa, un thème aux consonances orientales envoûtantes et un brin mystérieuses, non dénuées d’une certaine sensualité. Le thème de la princesse est ici dominé par des cordes plus élégantes avec un passage plus typique du compositeur pour les bois graves (clarinette basse), la harpe et le vibraphone - des couleurs instrumentales typiques d’Herrmann, avec une mélodie élégante qui rappelle clairement le lyrisme passionné de « Vertigo » (1958).

On découvre le motif menaçant et agressif du cyclope à la fin de « The Princess » pour le premier morceau d’action du score, lorsque Sinbad est ses compagnons affrontent pour la première fois le cyclope au début du film et sauve le magicien (le film nous offrant ainsi la première grande séquence de stop-motion réalisée par le génial Ray Harryhausen !). Herrmann utilise ici l’orchestration avec une plus grande inventivité : prédominance des percussions (cymbales, timbales à profusion, etc.), absence des cordes, cuivres graves massifs (avec des effets de flatterzunge vrombissants aux trompettes en sourdine), mélange de harpe/célesta/vibraphone, etc. Herrmann développe donc ici le motif de cuivres du cyclope avec un ton à la fois guerrier et agressif du plus bel effet, en privilégiant le registre grave des cuivres (cors, trombones, tuba, et doublures à la clarinette basse et aux bassons), une sorte de fanfare sombre et massive indissociable du cyclope dans le film. Le compositeur n’évite pas non plus les traditionnelles danses orientales typiques de ce type de film, comme c’est le cas dans « The Trumpets » pour la scène du retour de Sinbad à Badgad. On retrouve ici le thème romantique oriental de la princesse pour une scène de danse envoûtante et sensuelle de toute beauté (à noter l’emploi assez stéréotypé du tambourin ici). Même chose pour « Sultan’s Feast », qui présente une autre scène de danse à partir cette fois-ci du thème principal de Sinbad. A noter que la seconde partie du morceau dévoile le motif du danger, motif de 4 notes ascendantes aux cors, qui réapparaîtra à de nombreuses reprises dans le film pour évoquer les dangers qui pèsent sur Sinbad et ses compagnons d’aventure tout au long du film. Herrmann nous offre aussi un excellent morceau aux consonances plus orientales pour la scène de la danse fantastique du cobra - avec des effets orchestraux assez saisissantes, comme souvent chez le compositeur. Poursuivant dans cette direction, Herrmann nous offre aussi une excellente musique de danse aux consonances typiquement arabes dans le hautbois envoûtant de « Street Music », une des « source music » originales du score du film.

Le motif du danger est alors développé dans « The Pool/Night Magic » où l’ambiance devient plus mystérieuse et inquiétante, alors que le thème de la princesse reste très présent, thème que l’on retrouve dans « Tiny Princess », pour la miniaturisation magique de la princesse, thème que l’on retrouve dans « Sinbad and Princess ». La fanfare de 3 notes de « The Trumpets » revient de façon entêtante dans « Sinbad and Princess » et « The Ship » pour le départ à l’aventure. Plus étonnant, « The Fight » ramène l’action avec un morceau exclusivement écrit pour percussions : cymbales, caisse claire, timbales, percussions ethniques diverses, etc. Comme toujours, Bernard Herrmann se montre inventif dans le choix de ses orchestrations et propose bien souvent des idées assez singulières pour illustrer certains passages-clé du film. Dans le même ordre d’idée, on remarquera la façon avec laquelle Herrmann renforce les couleurs sombres de son orchestre lorsque les héros se retrouvent à nouveau sur l’île, dans le sombre « The Skull » : ici, clarinette basses, cors, trombones et tuba sont ici de la partie, avec quelques coups discrets de gongs, délaissant encore une fois les cordes qui auraient risqué d’apporter une couleur trop chaleureuse à cette scène de la découverte de la caverne au crâne. On retrouve une atmosphère similaire dans « The Club » et « The Cave », qui introduit un nouveau motif entêtant de clarinettes et de cors, répétés inlassablement. Le motif agressif et massif du cyclope revient alors dans « The Capture », « Captured Part II » et « The Cage », qui développent une atmosphère orchestrale plus sombre et maléfique, débouchant sur l’explosion orchestrale barbare de « The Fight With The Cyclops » pour l’affrontement contre les cyclopes, Herrmann mettant ici l’accent sur des cuivres massifs et un pupitre de percussions très large (incluant des gongs asiatiques provenant des gamelans traditionnels javanais). Le motif du cyclope est alors malmené avec agressivité jusqu’à ce que la créature soit finalement vaincue. Les cordes reviennent alors furtivement pour ramener un peu de chaleur humaine dans « The Latch » ou « The Cliffs ». On n’oubliera pas non plus de mentionner la virtuosité orchestrale saisissante de « The Egg » pour la séquence des oeufs dans la montagne. Enfin, la partition atteint l’un de ses plus grands climax dans l’intense « The Request », 11 minutes d’action et de tension pure traversé d’orchestrations virtuoses et extrêmement inventives, et de développements thématiques denses. L’action se prolonge dans « Transformation » et surtout « The Skeleton », morceau incontournable de la partition dans laquelle Bernard Herrmann s’amuse à pasticher la célèbre « Danse macabre » de Camille Saint-Saëns pour la scène célébrissime où Sinbad affronte un squelette que le magicien a ramené à la vie (le morceau trouvera d’ailleurs un écho favorable à un passage absolument similaire dans « Jason and The Argonauts »).

« The Skeleton » nous propose ainsi une utilisation très imagée et inventive d’un mélange intéressant entre xylophone, castagnettes et woodblocks, un morceau qui a imposé à Hollywood le cliché musical du xylophone pour personnifier les squelettes. Herrmann prend la scène très au sérieux et accompagne donc cette scène de duel à l’épée avec une intensité incroyable, une sorte de danse macabre maléfique devenue assez célèbre dans le monde de la musique de film hollywoodienne et dans l’univers musical de Bernard Herrmann. L’action reprend dans « Dragon and Cyclops, Finale » qui personnifie à merveille le danger dans le film, alors que Sinbad affronte le sorcier à la fin du film après avoir réussi à redonner sa taille normale à la princesse. C’est l’occasion pour Herrmann de nous offrir quelques ultimes déchaînements orchestraux barbares et enragés, comme pour la scène de l’affrontement contre le dragon géant, débouchant sur une coda plus optimiste reprenant une dernière fois le thème oriental de la princesse et le thème principal de Sinbad. Bernard Herrmann nous propose donc une partition épique et massive d’une ampleur impressionnante pour « The 7th Voyage of Sinbad », sans aucun doute l’un des plus passionnants travaux du compositeur dans le domaine des superproductions d’aventure épique. Avec des orchestrations d’une inventivité incroyable et un goût très prononcé pour des thèmes concis mais néanmoins mémorables, la partition de « The 7th Voyage of Sinbad » est un classique incontournable de la musique du Golden Age hollywoodien, un chef-d’oeuvre spectaculaire dans la carrière de Bernard Herrmann, à découvrir sans plus tarder grâce à la nouvelle édition 2CD publiée par le label Prometheus, contenant ainsi la version originale complète sur le premier disque et la version de l’album publié en 1958 pour le deuxième disque. Un grand classique de la musique de film hollywoodienne, absolument incontournable !