Du murmure au grand souffle orchestral

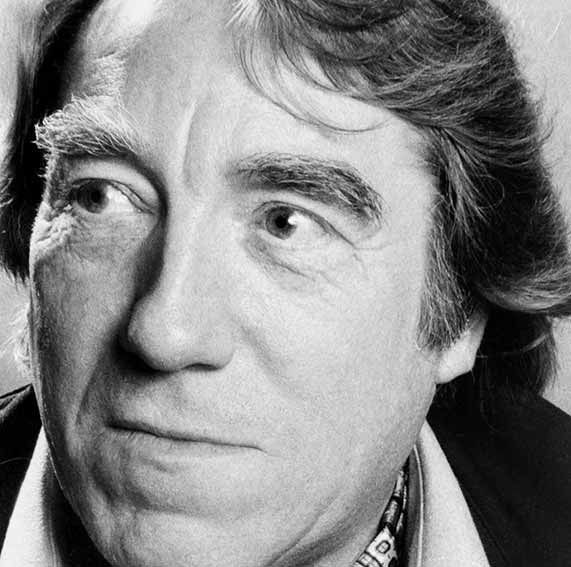

Entre minimalisme et grandeur orchestrale, faisons le portrait d'un compositeur illuminé par toutes les images... David Reyes !

Entretien conçu à partir des questions de Pascal Dupont,

Avec les réponses de David Reyes.

Retranscription et adaptation par Manon Léger.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

À l’occasion du centenaire de la naissance de Georges Delerue (1925), le No Limit Festival a décidé de rendre un hommage vibrant au compositeur français. Lors de cet événement exceptionnel, un trophée honorifique a été remis à sa fille, Emmanuelle, célébrant ainsi l’héritage musical d’un artiste dont les œuvres ont profondément marqué le cinéma français et international.

C’est dans le cadre de la préparation du centenaire Delerue que j’ai eu la chance de découvrir ce compositeur d’un talent rare, pour qui le violoncelle et d’autres instruments n’ont aucun secret. Passionné, créatif et toujours en quête de nouvelles explorations musicales, David Reyes surprend par la richesse et la profondeur de son univers sonore. Déjà reconnu pour ses accomplissements, il conserve cette énergie créatrice qui lui permet de partager avec enthousiasme les processus et la passion qui animent sa musique. Véritable passeur entre son et image, il sait révéler la profondeur d’un récit, mettre en lumière ce que les images seules ne disent pas, tout en respectant l’univers du réalisateur.

Pour Cinescores Center et suite aux festivités du centenaire de Georges Delerue, je lui ai proposé de prolonger cette aventure en approfondissant son œuvre et en contribuant à la faire connaître au-delà des frontières européennes. Il a généreusement accepté cet entretien, auquel il a consacré beaucoup de temps. Cet échange permet de comprendre son regard, sa méthode et sa manière unique d’habiter le son et l’image. Dans un monde saturé de sons et de références, David Reyes rappelle que la vraie musique de film reste humaine, instinctive et irremplaçable.

Il ne reste plus maintenant qu’à lire, écouter et ressentir, en admirant la singularité et la force émotionnelle qui animent sa musique.

Pascal Dupont : Pour débuter cet entretien j’aimerais faire un rapprochement avec le parcours de Bill Conti. Lors de ses études à l’Université LSU de Bâton Rouge en Louisiane, certaines personnes lui ont suggéré d'apprendre le basson plutôt que le piano, estimant que cet instrument offrait des perspectives plus ouvertes qu’une discipline jugée saturée.

Vous êtes violoncelliste de formation, votre parcours avec cet instrument a-t-il été similaire ou l’avez-vous choisi pour d’autres raisons ?

Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez découvert cet instrument ?

Était-ce un choix spontané, un coup de cœur, ou bien une décision stratégique pour vous démarquer dans un environnement musical donné ?

David Reyes : L’association avec Bill Conti est amusante, car je connais finalement assez peu son œuvre – si ce n’est qu’il a signé la musique de la version américaine du Grand Bleu, ce qui me fait sourire puisque je suis un grand admirateur de la version originale d’Éric Serra.

Pour en revenir à mon parcours, le violoncelle a été un véritable atout. C’est grâce à lui qu’à l’âge de 11 ans j’ai intégré l’orchestre du Conservatoire de Verviers. Le répertoire que nous abordions a nourri mon envie de continuer dans la musique. Le chef de l’époque, Alain Janclaes – qui débutait également à la tête de cet orchestre – avait dans sa sacoche des partitions mêlant Stravinsky et Mozart ainsi que des partitions comme Hook de John Williams ou encore un medley de Duke Ellington. Cette ouverture m’a permis de découvrir d’autres univers, hors du strict cadre classique, et notamment la partition de Hook qui m’a profondément marqué. C’est ainsi que, chaque samedi, j’avais hâte de retrouver l’orchestre pour explorer de nouvelles œuvres. Cette expérience, associée à la pratique du violoncelle, a profondément influencé mon écriture pour les cordes, qui restent aujourd’hui la famille d’instruments que j’affectionne le plus.

Si j’ai choisi le violoncelle, c’est aussi par désir d’échapper à la tradition familiale : ma mère est professeure de piano, ma sœur est pianiste, et l’un de mes beaux-pères l’était également. Je voulais un instrument qui me laisse un espace à moi. Ma mère raconte d’ailleurs que je l’ai choisi parce que je souhaitais jouer d’un instrument en position assise – ce qui est également le cas du piano, sauf peut-être chez Michel Berger, mais passons.

Je ne regrette absolument pas ce choix, tant le répertoire du violoncelle est magnifique. Pour autant, je ne me voyais ni devenir instrumentiste, ni faire carrière dans la musique… jusqu’à ce que je découvre ma passion pour la composition. Étant un grand amateur de cinéma, j’ai vite compris qu’allier les deux seraient le métier idéal. Cette passion s’est révélée à l’adolescence, contrairement à ma sœur, pianiste prodige qui a commencé à 3 ans. Lorsqu’un talent se manifeste aussi tôt, il laisse peu de place au choix. Pour ma part, la musique a été une décision consciente, et non un destin tracé.

P.D. : Le violoncelle est reconnu pour son expressivité et pour la richesse de son timbre, à la fois chaleureux et profond, capable d’allier puissance et douceur dans des nuances allant du sombre au lumineux. Il est parfois perçu comme l’instrument qui incarne le mieux le sentiment de solitude.

Pour vous, est-ce un instrument de nuance ou plutôt de narration spécifique ? Peut-on faire « parler » un violoncelle ?

D.R.: Je comprends parfaitement cette métaphore, d’autant que l’on dit souvent que le violoncelle est l’instrument le plus proche de la voix humaine, ce qui est vrai tant par sa tessiture que par son timbre. C’est un instrument d’une grande expressivité, doté d’un son profond, de vibratos riches et d’une palette étendue du grave à l’aigu. Je le préfère par exemple au violon, que je trouve parfois trop aigu, voire légèrement strident. Je redécouvre également l’alto, dont j’apprécie beaucoup le timbre, proche de celui du violoncelle, et que je trouve par ailleurs sous-exploité.

Le violoncelle offre des possibilités immenses. Il est particulièrement intéressant pour tracer des lignes mélodiques naturellement expressives. Cela dit, de nombreux instruments possèdent une force expressive propre, liée à leur timbre singulier. Je suis, par exemple, très sensible au cor anglais, au basson, au cor, au célesta, ainsi qu’aux instruments ethniques. Jouer une simple note au duduk suffit à créer instantanément une atmosphère, tant son timbre est chargé d’émotion. Comme il se distingue de ce que l’on entend habituellement dans un orchestre classique, il apporte une puissance expressive remarquable.

C’est pour cette raison que, dans mes compositions, j’aime associer des instruments ethniques à l’orchestre classique, non pas pour leur connotation géographique, mais pour leur couleur sonore singulière qui capte immédiatement l’oreille. C’est d’ailleurs l’un des atouts de la musique de film : on peut oser toutes les combinaisons instrumentales, à condition que l’émotion suscitée soit juste par rapport à ce que l’image raconte.

Pour revenir au violoncelle, ce n’est pas un instrument que j’associe à une émotion unique. Il peut se montrer tour à tour lyrique, sautillant ou mélancolique. Mais je crois que cette polyvalence est vraie pour de nombreux instruments : tout dépend de la manière dont on les met en valeur, et c’est précisément ce qui rend leur exploration si passionnante.

P.D. : L’apprentissage du violoncelle confère-t-il, selon vous, un avantage spécifique pour mieux cerner la symphonie et l’orchestre, comparativement à des instruments comme la batterie ou la guitare ?

Pensez-vous que cela a influencé de manière notable votre manière de composer ?

Bien entendu, tout le monde ne devient pas compositeur comme vous, mais j’aimerais savoir si votre pratique initiale du violoncelle a été pour vous une étincelle créative, ou si l’écriture musicale vous a toujours semblé presque une évidence ?

D.R.: J’ai déjà un peu répondu à cela dans la première question sur le choix du violoncelle : c’était effectivement un atout de jouer d’un instrument d’orchestre, parce que cela m’a permis de comprendre de l’intérieur comment écrire pour un orchestre. Le vrai privilège, c’était surtout de faire partie de l’orchestre : les répétitions me donnaient l’occasion de décortiquer les orchestrations en direct. En revanche, je dois avouer que je suis assez mauvais pour écrire du rock… Si j’avais été batteur, je serais sans doute plus à l’aise dans ce domaine ! Finalement, chacun ses atouts.

Pour la deuxième partie de la question, je dirais qu’au départ je n’étais pas très disposé à écrire de la musique. Dans ma famille, tout le monde en faisait, et j’avais envie de prendre un autre chemin. J’ai d’abord voulu être journaliste, pharmacien… ou même Louis de Funès ! Puis j’ai pensé à devenir réalisateur, car j’étais bien plus passionné par le cinéma que par la musique. Composer me semblait hors de portée. Pour faire de la musique de film, il fallait habiter Hollywood, pas Verviers ! Mon idée était donc de réaliser mes propres films pour pouvoir en écrire la musique. Finalement, c’est ce métier qui s’est imposé à moi presque malgré moi.

Avec le recul, je pense que si j’avais appris le piano, cela m’aurait beaucoup aidé comme compositeur. Ma mère a essayé de m’y initier, mais je refusais catégoriquement ! Bref, l’étincelle créative ne vient pas vraiment du violoncelle, mais du cinéma. C’est le cinéma qui me faisait rêver, et comme j’aime profondément la musique, il a été le moyen d’y accéder.

P.D.: Par la suite, vous vous êtes spécialisé dans la composition de musique de film. Parmi vos premiers souvenirs musicaux de cinéma, quelles bandes originales ont véritablement retenu votre attention ?

D.R. : C’est indéniablement la musique de film qui m’a donné l’envie de devenir compositeur, bien davantage que la musique classique, même si mes premiers chocs esthétiques sont liés à cette dernière. Je pense, par exemple, à la Symphonie alpestre de Richard Strauss, qui fut mon tout premier CD, ou encore à Daphnis et Chloé de Maurice Ravel dont l’orchestration demeure pour moi un modèle de perfection. Et comment ne pas évoquer l’électrochoc provoqué par Music for 18 Musicians de Steve Reich, une œuvre qui a profondément marqué et orienté mon écriture par la suite.

La musique de film, toutefois, possédait une dimension supplémentaire : non seulement elle intensifiait l’émotion des images, mais elle déployait également un lyrisme, une richesse mélodique et une expressivité exacerbée qui m’ont bouleversé dès mon enfance. Je garde en mémoire des découvertes fondatrices telles que E.T. de John Williams, Basil détective privé d’Henry Mancini ou encore Qui veut la peau de Roger Rabbit d’Alan Silvestri. Toutes ces partitions se sont imprimées en moi avec une force indélébile.

Le tout premier film que j’ai vu reste néanmoins Dumbo. La musique d’Olivier Wallace y a laissé une empreinte ineffaçable. Revoir récemment ce chef-d’œuvre m’a confirmé l’extraordinaire maîtrise de son écriture : une partition parfaitement autonome lorsqu’on l’écoute isolément, mais qui épouse aussi avec une justesse remarquable chaque mouvement de l’image, sans jamais céder à un mickeymousing caricatural. C’est un véritable travail d’orfèvre. Et cette scène bouleversante où la mère berce Dumbo derrière les barreaux demeure, pour moi, l’une des plus poignantes du cinéma. Cette chanson possède un pouvoir émotionnel si fort qu’entendue hors du film, elle ravive instantanément ce souvenir et me tire encore aujourd’hui une larme.

Au fil des années, d’autres œuvres ont continué à nourrir ma réflexion sur le rapport entre musique et image comme Microcosmos de Bruno Coulais, Le Cinquième élément d’Éric Serra, American Beauty de Thomas Newman, ou encore la trilogie Jason Bourne mise en musique par John Powell. À chaque découverte, je mesure l’exigence et l’inventivité de ce langage singulier. Et chaque année encore, je découvre des œuvres capables de me surprendre, de m’inspirer, et de me donner l’élan nécessaire pour tenter, à mon tour, de me hisser à ce niveau.

P.D.: Le film Jennifer 8 dont Christopher Young a composé la B.O., est remarquable pour les magnifiques passages de violoncelle qui se croisent avec l’histoire. La protagoniste, incarnée par Uma Thurman, joue de cet instrument, ces solos viennent enrichir les thèmes du film. Il s’agit d’un exemple frappant de la façon dont un instrument peut accompagner et souligner le récit.

De votre côté, quelle a été votre expérience la plus marquante avec un violoncelle dans vos créations cinématographique ? Pouvez-vous citer un ou plusieurs moments où l’instrument a joué un rôle clé dans l’expression émotionnelle ou narrative ?

D.R.: Je n’ai pas encore vu Jennifer 8, mais je connais un peu le disque de Christopher Young, il faut dire que je dois posséder près de 5 000 bandes originales si je compte les CD et le numérique, car j’écoute à peu près tout ce qui sort, même sans voir les films. Christopher Young est un compositeur remarquable, j’ai notamment un faible pour Bless the Child. Le disque de Jennifer 8 est très beau, et après cette interview je prendrai le temps de me plonger dans le film lui-même !

Concernant l’utilisation du violoncelle dans mes propres œuvres, le point culminant reste sans aucun doute Les Rivières Pourpres. Mais je pense que nous aurons l’occasion d’en parler plus en détail un peu plus loin. À côté de cela, j’ai également quelques passages de violoncelle que j’affectionne, par exemple dans Derrière les murs ou dans Sauvages au cœur des zoos humains. Dans ces cas-là, je l’emploie généralement pour son caractère très expressif. Sur Les Rivières Pourpres, en revanche, je l’ai véritablement exploré sous toutes ses facettes, en le « retournant dans tous les sens ».

P.D. : L’un des sons les plus originaux que j’ai entendus en musique de film est celui de Nighthawks, avec la bande-originale très personnelle de Keith Emerson. Dans le morceau Tramway, il utilise des sons de violoncelle ou de contrebasse déformés, appuyés et mélangés à des effets synthétiques, créant une texture dense et unique, purement atmosphérique.

Dans le très beau générique que vous avez composé pour l’adaptation télévisée des Rivières Pourpres, j’ai perçu une utilisation similaire du violoncelle, générant une texture particulière et inhabituelle. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce mélange ?

Envisagez-vous de poursuivre cette approche consistant à manipuler les timbres d’instruments traditionnels pour surprendre l’auditeur et explorer de nouvelles textures sonores, lorsqu’une telle liberté créative est possible ?

D.R.: Je ne connais ni ce film ni ce compositeur, merci pour la référence, j’aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, et je vais m’y pencher avec plaisir.

En ce qui concerne Les Rivières Pourpres, j’avais précisément envie que le son du violoncelle soit singulier. Il fallait qu’il soit un peu « sale », écrasé, rugueux, afin de coller à l’atmosphère sombre de la série. S’il avait été joué de manière lyrique, cela n’aurait pas correspondu à ce que je recherchais. J’ai donc choisi une approche où le violoncelle n’était pas seulement considéré comme un instrument, mais véritablement comme un matériau sonore. Il m’est arrivé, par exemple, de taper sur l’instrument pour produire certains sons, d’utiliser l’archet de manière détournée, ou même de frotter les cordes avec une règle en Lego. C’est une démarche qui prolonge mes expérimentations en électroacoustique. Ma pièce de fin d’année s’intitulait d’ailleurs Le violoncelle qui ne voulait pas mourir, et elle posait déjà les bases de cette recherche : partir d’un instrument à l’identité sonore très forte, puis l’amener vers des territoires inexplorés, jusqu’à le déformer pour dépasser son statut d’instrument et le concevoir comme une véritable matière sonore.

C’est un terrain d’exploration qui me passionne. En musique classique, beaucoup de choses ont déjà été écrites et poussées très loin, mais les instruments restent ce qu’ils sont, avec des limites d’expérimentation. La musique enregistrée, en revanche, et la musique de film en particulier ouvre des perspectives infinies : on peut déformer, pitcher, inverser, découper les sons, et ainsi créer des territoires inédits. C’est un aspect de mon travail qui m’enthousiasme énormément.

J’ai une admiration sans bornes pour John Williams, mais je ne me sens pas d’écrire dans une veine purement symphonique comme lui. Ce qui m’amuse davantage, c’est de travailler avec des ensembles plus restreints, où l’on peut identifier chaque soliste, ou bien de mêler instruments ethniques et orchestre classique. Mais je ne les utilise pas dans une logique d’évocation géographique. Ce qui m’intéresse, c’est leur timbre singulier, leur potentiel expressif. J’aime aussi explorer les points de rencontre entre l’acoustique et l’expérimental, ou encore inventer des percussions à partir de sons organiques. Bref, ce qui me stimule, c’est cette quête constante de textures atypiques, la volonté de créer des sonorités que je n’ai pas encore entendues ailleurs.

Dans cette démarche, Thomas Newman a été pour moi une influence considérable. Son inventivité dans la recherche de timbres et de combinaisons instrumentales reste une source d’inspiration précieuse.

P.D.: J’apprécie énormément la clarté avec laquelle vos instruments se déploient, chacun identifiable par son timbre et son interprétation. Considérez-vous cela comme une signature musicale, ou plutôt comme un aspect parmi d’autres de votre approche ?

D.R.: C’est quelque chose que j’ai développé progressivement, presque malgré moi. Je me souviens qu’un journaliste espagnol, Conrado Xalabarder, avait qualifié mon travail pour Before Snowfall de « grand orchestre de chambre ». J’ai trouvé cette expression particulièrement juste. Ce type d’orchestration, qui fait désormais partie de ce que l’on pourrait appeler ma signature sonore, est né de plusieurs facteurs.

D’abord, il y a eu une réalité très concrète : je n’ai que rarement disposé d’un budget suffisant pour enregistrer un orchestre symphonique complet. J’ai donc dû trouver des compromis, en mêlant par exemple de vraies cordes enregistrées à un petit ensemble instrumental, complétés par des éléments synthétiques. Le fait de réduire le pupitre de cordes confère immédiatement une couleur plus proche de la musique de chambre que de la grande symphonie. C’est donc en partie un choix lié aux contraintes budgétaires.

Mais il y a aussi une dimension esthétique. J’ai une admiration absolue pour Ravel, dont l’orchestration est, selon moi, un modèle de perfection : chaque note y trouve naturellement sa place, chaque timbre se détache avec une clarté absolue. On entend tout. Cette précision, cette transparence m’ont profondément marqué. Chez Steve Reich, je retrouve une démarche similaire : ses pièces s’appuient sur des motifs répétitifs qui permettent aux timbres et aux jeux rythmiques de se révéler.

Ainsi, lorsque je choisis un instrument comme un célesta, un cor anglais ou encore une clarinette, j’ai envie que l’on entende précisément ce timbre-là. Je ne cherche pas à doubler systématiquement les phrases pour produire un effet de masse, comme le font certains compositeurs tels que Hans Zimmer. Au contraire, je préfère confier un thème à un instrument spécifique, sans le renforcer inutilement. C’est ce qui confère à mon écriture cette sonorité d’«orchestre de chambre élargi », où chaque instrument conserve sa personnalité. Avec le temps, je me suis rendu compte que je me sentais particulièrement à l’aise dans cette esthétique, qui est devenue peu à peu une composante de mon style.

Je crois que c’est avec Before Snowfall que j’ai véritablement trouvé l’équilibre sonore que je recherchais, et que je n’ai cessé d’approfondir depuis. Bien entendu, si un jour l’occasion m’était donnée d’écrire pour un vaste orchestre symphonique avec chœur, je le ferais avec plaisir. Mais je reste attaché à des ensembles plus restreints. J’ai d’ailleurs conçu deux ciné-concerts dans des formats de dix à quinze musiciens, tous solistes. Ce choix me semble non seulement fidèle à ma manière d’écrire, mais il possède aussi une vertu pédagogique : lorsque des enfants assistent au concert, ils peuvent identifier immédiatement l’instrument qu’ils entendent (une clarinette, un hautbois…) sans qu’il soit fondu dans un pupitre.

En définitive, je suis profondément attaché à la singularité des timbres. Chaque instrument est unique, et mon plaisir de compositeur est de les mettre en valeur comme des voix solistes.

P.D.: Je trouve que vos idées musicales sont très perceptibles : votre musique est riche, nuancée, inventive, mais jamais gratuite. Même dans les passages plus expérimentaux, on a le sentiment que chaque choix, chaque accord, chaque écriture, chaque modulation répond à une intention précise. Rien ne semble laissé au hasard et tout semble aller dans une direction claire. Cette cohérence et cette lisibilité dans votre écriture musicale sont-elles quelque chose que vous cherchez à instaurer consciemment ?

La compréhension de votre musique par le public est-elle un aspect auquel vous accordez une attention particulière ?

D.R.:Merci pour ce compliment. Je suis heureux que vous ayez perçu cela, car c’est effectivement une obsession dans mon travail : je veux que tout ait un sens, que rien ne soit gratuit. Pour moi, si l’on met de la musique sur une scène, c’est qu’elle doit apporter quelque chose, sinon, il vaut mieux ne pas en mettre. Dès lors que j’en décide autrement, je me demande toujours : pourquoi ici ? qu’est-ce qu’elle raconte ? qu’apporte-t-elle réellement ? Chaque choix, qu’il s’agisse d’un instrument, d’une harmonie ou d’un point de synchronisation, tout doit être justifié. Même si cette justification n’existe que dans ma tête, elle me sert de guide pour avancer.

Cela vient sans doute de mon parcours de réalisateur : je considère qu’aucun élément d’un film ne doit être laissé au hasard. Pour moi, une musique de film pleinement réussie est celle qui, d’un côté, existe en tant qu’œuvre autonome que l’on peut écouter séparément, mais qui, projetée sur les images, prend tout son sens parce qu’elle semble en totale symbiose avec le film, que ce soit par la synchronisation ou par les intentions.

C’est pourquoi je m’interroge sans cesse : pourquoi placer de la musique à tel endroit ? Pourquoi choisir tel instrument plutôt qu’un autre, et qu’évoque-t-il ? Pourquoi synchroniser précisément ici et non ailleurs ? Cette rigueur peut sembler obsessionnelle, mais c’est ce qui rend ce métier passionnant. Elle m’oblige à m’immerger profondément dans le film, dans son récit, dans ses émotions, afin que la musique ne soit pas un simple surlignage, mais qu’elle devienne un véritable personnage, capable de nous toucher autant dans le viscéral que dans le cérébral.

Ce que j’espère, c’est qu’au fil des années, lorsqu’on revoit le film, cette musique garde toujours sa pertinence et son intérêt, qu’elle continue à dialoguer avec l’image avec la même intensité qu’à sa sortie. C’est la raison pour laquelle j’ai été infiniment honoré qu’une jeune musicologue, Manon Léger, consacre trois années de recherche à mon travail sur Les Rivières Pourpres. Cela prouve qu’il y a matière à analyser, et c’est sans doute le plus beau compliment que l’on puisse me faire.

P.D.: Comment définiriez-vous votre style ou signature musicale ? Avez-vous déjà reçu des retours ou des impressions à ce sujet ?

D.R. : C’est très difficile pour moi de définir mon style, ou même de dire si j’en ai un. Je ne sais pas vraiment comment moi-même je pourrais le qualifier. En revanche, à force de travailler, de plus en plus de personnes me disent : « ça, c’est du Reyes tout craché ! » Et souvent, ce qui permet de reconnaître mon travail, ce sont certaines habitudes : la façon dont j’utilise les pizzicati, certaines cellules rythmiques, certains assemblages d’instruments, certains schémas harmoniques… Ce n’est pas quelque chose que je fais consciemment, mais certaines choses sortent plus naturellement. Et c’est sans doute ce qui construit un style au fil du temps.

Si l’on prend l’exemple d’Alexandre Desplat : lorsqu’il composait au début pour Karl Zéro ou pour les premiers films de Jacques Audiard, sa musique n’était pas immédiatement identifiable. Aujourd’hui, en deux secondes, on reconnaît sa patte. Cela s’est construit avec les années. Je pense que c’est pareil pour tout compositeur.

Pour ma part, une partie de ma signature se retrouve dans ce que nous avons déjà évoqué : l’utilisation d’un certain type d’orchestration, ma façon de traiter la matière sonore, certaines manières d’agencer les cellules rythmiques… Mais je suis encore loin d’avoir exploré tout ce qui pourrait, à terme, rendre ma musique immédiatement reconnaissable. Il faudra donc que je vive longtemps pour continuer à explorer au maximum !

P.D. : Le projet de composer un concerto pour violoncelle figure-t-il parmi vos ambitions futures ?

D.R.: Pour être honnête, oui, j’ai écrit un concerto en 2005. Mais le brouillon dort encore dans des cartons, l’orchestration n’est pas parfaite, certains développements ne sont pas totalement aboutis… Je me suis toujours promis de le reprendre, mais je n’ai jamais vraiment trouvé le courage de le faire jusqu’à présent.

Je suis convaincu qu’un jour je m’y remettrai. Je garderai uniquement la ligne de violoncelle et réécrirai tout le reste correctement, car le brouillon original a été entièrement pensé au papier-crayon, avec beaucoup de soin. J’aimerais vraiment que ce concerto voie le jour, mais dans son état actuel, je crains que les compositeurs classiques ne me rient au nez ! Avec le recul et les années d’expérience, je pourrai l’améliorer et lui donner sa forme définitive.

Et si ce n’est pas moi, qui sait… peut-être que quelqu’un le découvrira et le fera connaître à titre posthume !

P.D. : La révolution des sons en musique de film est en grande partie attribuée à des compositeurs comme Jerry Goldsmith et James Horner à la fin des années 90. Christopher Young, et surtout Thomas Newman, ont excellé dans cet art. Ils ont introduit des sonorités synthétiques plus aériennes, des effets sonores subtils, tout en préservant une écriture symphonique ample et lyrique.

Une œuvre comme Legend de Goldsmith en 1984 illustre parfaitement la combinaison de l’ampleur symphonique et des sonorités synthétiques, caractéristique des débuts du synthétiseur dans la musique de film. James Horner, qui est de l’école Goldsmith, était un jeune compositeur talentueux, maîtrisant avec brio la synthétique musicale et la création de compositions complexes, comme en témoigne la B.O. de Krull.

À l’époque, ce mélange de sons était perçu comme une innovation exceptionnelle, et celui qui maîtrisait cette approche était considéré comme un génie.

De nos jours, les compositeurs de musique de film intègrent plus facilement des sons synthétiques dans leurs créations, et utilisent l’électronique pour transformer des sons et des bruits pour les réintégrer harmonieusement à la musique. Cela permet de réaliser des trouvailles musicales très complexes, en mélangeant des instruments réels retravaillés et des sons générés par ordinateur, créant ainsi des textures inédites et des effets sonores impossibles à obtenir avec un orchestre traditionnel. Ce qui semblait extrêmement complexe à l’époque est désormais devenu bien plus accessible grâce aux avancées des logiciels de composition.

Je compare ceci à l’animation 3D de Pixar : au début, les spectateurs étaient émerveillés par la perfection de cette technologie, mais aujourd’hui, elle est devenue tellement courante qu’on n’y prête plus attention : tous ces films profitent de ces technologies. On regarde le film pour son histoire…

Cependant, ce principe ne s’applique pas à vous, compte tenu de la qualité et du caractère personnalisé de vos créations cinématographiques, mais j’aimerais connaître votre avis à ce sujet.

Il y a aujourd'hui de nombreux jeunes compositeurs de musique de film composant des œuvres assez similaires. Le nouveau « sound » du cinéma semble se diffuser de façon homogène, sans doute en raison de l’usage des techniques de composition assistée par ordinateur, où beaucoup appliquent des procédés créatifs et techniques semblables.

Pensez-vous qu'avec le temps, cette manière de créer deviendra si courante qu’on ne la considérera plus comme une approche ingénieuse, mais comme une norme ?

Et dans ce cas, croyez-vous qu'un compositeur, même avec des outils similaires et un sens créatif comparable, pourra encore se démarquer et offrir quelque chose d'unique ?

D.R.: Sur le plan historique, j’aimerais apporter quelques observations, car je me suis longtemps interrogé sur l’utilisation du synthétiseur dans la musique de film. Comme beaucoup de jeunes compositeurs, j’ai commencé avec un synthé, en essayant de recréer un orchestre. Avec le recul, c’était la pire des approches : vouloir imiter un orchestre avec des sons artificiels donnait un résultat rapidement « cheap », sans profondeur. Et puis, rien n’est plus frustrant que de ne pas entendre sa musique jouée par de véritables musiciens.

Très vite, j’ai donc abandonné l’idée du « faux orchestre » pour envisager le synthé comme ce qu’il est réellement : un instrument à part entière, générateur de sons de synthèse. En le détachant de sa fonction d’ersatz, il devient une véritable matière sonore, ouvrant des champs d’expérimentation infiniment stimulants. Par exemple, un pizzicato de contrebasse utilisé normalement sera toujours décevant, car il manquera les subtilités d’un vrai contrebassiste : groove, phrasé, imperfections. Mais si l’on transpose ce même son dans l’aigu, il se transforme en une cellule rythmique sèche et percussive, impossible à obtenir avec un instrument réel. Le son échantillonné cesse alors d’être un substitut : il devient une entité sonore unique, liée à une banque de sons précise, impossible à reproduire autrement. C’est sans doute grâce à l’électroacoustique que j’ai appris à m’affranchir de l’instrument et à considérer le son pour lui-même.

Un compositeur qui m’a beaucoup marqué dans cette approche est Jerry Goldsmith, notamment avec Gremlins. Au départ, je trouvais les sonorités synthétiques un peu « laides ». Mais j’ai compris qu’elles étaient volontairement utilisées comme des sons artificiels, inorganiques, étranges et donc en parfaite adéquation avec les créatures. Ce n’était plus une imitation de l’orchestre, mais l’affirmation d’un instrument singulier, assumé pour ce qu’il est.

Il y a aussi Éric Serra, dont la maîtrise des synthés m’a profondément impressionné. Le Grand Bleu reste d’une puissance évocatrice intacte aujourd’hui, et son mélange subtil entre orchestre et synthèse atteint une forme de perfection dans Léon. Sans parler du Cinquième Élément, qui fut pour moi un véritable déclencheur.

Avec le temps, les synthétiseurs ont gagné en raffinement, et les combinaisons sonores sont devenues plus subtiles.

Pour moi, le maître incontesté de cet art reste Thomas Newman : ses textures uniques, immédiatement reconnaissables, apportent une émotion singulière, toujours en parfaite résonance avec les images. Chaque bande originale surprend par ses innovations sonores, qui éveillent sans cesse mon oreille.

En somme, le synthétiseur est devenu, comme tout outil, un médium dont certains ont appris à maîtriser le potentiel, et d’autres moins. Je pense que l’intelligence artificielle suivra le même chemin. L’IA ne remplacera pas les créateurs, mais elle obligera chacun à interroger sa véritable valeur ajoutée. Pour ma part, je n’ai pas peur d’être remplacé : ce qui fait la richesse de notre métier, c’est la vision singulière que l’on apporte à un film, la capacité à proposer des lectures originales, des associations sonores inédites, le dialogue avec un réalisateur. C’est aussi et surtout l’importance du rapport humain, et la beauté irremplaçable d’entendre des musiciens interpréter une partition en direct. Voilà nos forces. Et c’est là, je crois, que se fera la différence.

P.D.: Pour aller plus loin, il me semble que certains créateurs commencent déjà à utiliser l'intelligence artificielle dans la composition musicale, notamment pour mettre au point de nouvelles structures sonores et créer des effets. L'IA pourrait certainement évoluer de manière à accomplir cela de façon très naturelle. Peut être même qu’à l’avenir il sera possible de proposer une idée musicale à l'IA et de lui demander d'enrichir cette idée avec des options spécifiques, voire de la développer de manière autonome.

En tant que compositeur de talent apportant une richesse humaine profonde à votre musique, avez-vous des inquiétudes concernant l'avenir de la musique au cinéma, notamment face aux avancées des nouvelles technologies ?

Pensez-vous que ces évolutions pourraient encore réduire la place de la musique dans un film et le rôle du compositeur ?

D.R.: Je pense que l’IA va effectivement faire disparaître certains types de compositions, ainsi que les compositeurs qui y étaient associés. Prenons un exemple : les émissions de cuisine ou les magazines de mode. On y utilise des musiques de fond, brèves et interchangeables, choisies pour colorer une ambiance sans réelle importance artistique. Dans ce contexte, les producteurs n’auront plus besoin de faire appel à un compositeur : ils constitueront des banques sonores prêtes à l’emploi, avec des musiques « rigolotes », « dramatiques », « suspense », etc. Peu importe la qualité, puisque ces musiques ne durent jamais longtemps et ne sont pas vraiment écoutées. Ils auront alors le sentiment de gagner du temps et de l’argent en procédant ainsi. En un sens, l’IA prendra la place des librairies musicales déjà existantes.

Mais c’est précisément ce qui souligne, à mes yeux, l’importance du rôle du compositeur. Si l’on fait appel à un musicien plutôt qu’à une machine, c’est pour tout ce qu’aucun algorithme ne peut offrir : une vision singulière du film, une capacité d’invention qui s’écarte des formats établis, un dialogue humain avec le réalisateur, une lecture sensible et originale des images. Et bien sûr, la beauté du travail avec de vrais musiciens, de cette interprétation vivante que rien ne peut simuler.

Il ne s’agit donc pas d’avoir peur de la technologie : elle continuera d’évoluer, qu’on le veuille ou non. Mieux vaut l’observer, s’y intéresser, comprendre comment elle peut enrichir nos outils, tout en réaffirmant ce qui constitue la force irremplaçable de notre métier : la créativité, l’imprévu et le rapport humain.

P.D.: Vous avez une formation solide en musique et en composition, et cela se ressent dans votre travail, mais vous savez aussi bien que moi que la musique de film peine encore à trouver pleinement ses valeurs et son existence, surtout en France. Je suis certain que si vous aviez œuvré dans les années 2000, vous auriez été submergé par le travail, car la musique de film avait alors une place plus prépondérante. Dans l’industrie cinématographique actuelle, la recherche d’économie conduit trop souvent à considérer la musique comme une composante secondaire. On le constate aisément : la majorité des compositions se font désormais sur ordinateur, faute de moyens pour engager un véritable orchestre.

Même avec un savoir-faire créatif aussi raffiné et une approche musicale aussi unique et spéciale que la vôtre, à votre avis, les producteurs et réalisateurs, soumis à des budgets compressés, sauront-ils encore reconnaître le toucher humain d’un compositeur par rapport à un sound designer recourant à une IA pour créer une partie de sa musique moins chère ?

D.R. : Je ne crois pas que la question essentielle soit de distinguer l’IA de l’humain. L’enjeu est plutôt de savoir ce que l’on souhaite transmettre. Il y a toujours eu des compositeurs travaillant avec l’électronique : si l’on écoute Vangelis ou Éric Serra derrière leurs synthétiseurs, on perçoit immédiatement la présence d’un créateur, d’une sensibilité. Autrement dit, la difficulté ne vient pas de la technologie elle-même, mais de la relation que l’on établit avec un compositeur : le dialogue, l’échange d’idées, la construction d’une vision commune. C’est ce lien humain que rien ne pourra remplacer, et j’ose espérer que cette dimension sensible continuera d’être reconnue. Quant aux réductions budgétaires, elles sont bien réelles et de plus en plus marquées, mais ce constat dépasse largement le domaine de la musique…

P.D. : Les jeunes metteurs en scène ou producteurs sont-ils encore réellement intéressés par une musique de film de qualité, ou la considèrent-ils désormais comme un élément accessoire et trop coûteux dans la production ? Dressez-nous les nouveaux profils de ces personnages : ont-ils une réelle culture musicale pour argumenter une demande ou leur approche reste-t-elle limitée, influencée par des contraintes budgétaires et des priorités créatives différentes ?

D.R. : Je suis plutôt optimiste quant à la nouvelle génération. Lorsque j’ai fait mes études de cinéma, la musique de film était souvent perçue comme une émotion « artificielle » à bannir. Il faut dire que les frères Dardenne venaient d’obtenir la Palme d’or pour Rosetta, et qu’un certain courant critique considérait alors qu’un « grand film » devait se passer de musique. Pour quelqu’un qui rêvait de devenir compositeur de musique de film, le contexte n’était pas forcément encourageant.

Aujourd’hui, les jeunes réalisateurs que je rencontre, souvent à leur premier ou deuxième long-métrage, ont grandi avec Steven Spielberg et John Williams, avec Robert Zemeckis et Alan Silvestri. Ils ont été nourris dès l’enfance de films qui accordaient une véritable place à la musique, souvent symphonique. Ces références font partie de leur ADN cinéphile, et je les trouve, de ce fait, beaucoup plus attentifs à la dimension musicale que leurs aînés. J’espère que cette tendance se confirmera dans les années à venir.

Cela dit, la question du mixage reste un enjeu majeur. En France, on privilégie traditionnellement le réalisme sonore : il faut absolument entendre le moindre bruit, jusqu’au pigeon qui s’envole trois rues plus loin. La musique est souvent reléguée à l’arrière-plan, là où, aux États-Unis, on n’hésite pas à la mettre en avant, quitte à effacer certains sons. Cette différence tient à une culture : la France, pays davantage littéraire que musical, considère encore trop souvent la musique comme un simple arrière-plan plutôt que comme un véritable personnage du film. Et sur ce point, il reste beaucoup à faire évoluer.

P.D.: Dans une interview en ligne pour l’émission « La Maison du Film », vous évoquez l'importance du dialogue avec le metteur en scène et la recherche d’une « sémantique pseudo sonore » lorsqu'il s'agit de comprendre ce qu'il faut faire tout en répondant aux exigences de ce dernier. La production interfère-t-elle encore autant dans le choix et les orientations musicales ou est-ce que tout se joue ensuite entre vous et le metteur en scène ?

D.R.: En France, la collaboration se construit le plus souvent directement avec le réalisateur. C’est une différence notable avec les États-Unis, où le compositeur est parfois considéré comme un technicien et où les producteurs exercent généralement une influence déterminante sur les projets. Tout dépend bien sûr de la nature du projet : un film de cinéma, souvent pensé et porté par un réalisateur-auteur, ne fonctionne pas de la même manière qu’une série télévisée, davantage supervisée par des producteurs et des showrunners.

Dans la plupart des cas, mon interlocuteur principal reste le réalisateur. D’autres voix interviennent régulièrement, en particulier celles des producteurs, ce qui est légitime puisqu’ils financent le projet. Mais pour que le travail soit fluide, il est préférable de centraliser les retours sur une seule personne, souvent le réalisateur, qui devient alors le porte-parole de l’équipe.

J’ai connu des situations plus complexes, comme sur Enquêtes extraordinaires, où plus de dix personnes différentes faisaient part de leurs avis. Cela peut vite devenir difficile à gérer. À l’inverse, lorsque le réalisateur prend pleinement son rôle de médiateur, la collaboration est beaucoup plus efficace. Car au fond, c’est lui qui porte le film à bout de bras, qui en a la vision, et qui en est souvent aussi le scénariste. Pour nous, compositeurs, il s’agit alors de l’accompagner, de l’aider à donner vie à son œuvre, en lui donnant une dimension musicale qui s’accorde à sa vision.

P.D.: Il apparaît que, au cours de votre formation, vous avez étudié à la GRM de Pierre Schaeffer, une référence avec « Le Club d’essai ». Qu'avez-vous appris au sein de ce groupe et en quoi cette expérience a-t-elle influencé votre approche de la composition sonore ?

A l’image de ce que faisait François de Roubaix ou de l’approche de Morricone, avec son groupe expérimental « Les Nouvelles Consonances » dans les années 70, travaillez-vous sur des expérimentations sonores pour créer un catalogue d’effets ? Le bruitage et les effets d’instruments occupent-ils une place particulière dans votre processus créatif ?

D.R.: Après avoir obtenu mon diplôme de composition de musique de films à l’École normale Alfred Cortot (à l’unanimité avec les félicitations du jury), j’ai choisi de suivre une année d’électroacoustique. J’avais envie de faire l’expérience inverse de ma formation : apprendre à créer de la musique sans instruments, en traitant chaque son comme une véritable matière sonore que l’on déforme, transforme, sculpte, pour voir comment elle peut générer une atmosphère ou même un discours musical. Issu d’un parcours très classique et traditionnel, je voyais dans cette démarche une manière d’élargir ma palette en explorant un langage radicalement opposé à celui que j’avais appris jusque-là.

L’impulsion m’est venue en découvrant Dancer in the Dark, où la musique de Björk m’a profondément marqué : elle fait naître ses chansons à partir de sons réalistes, qui peu à peu se transforment en rythmiques et deviennent la base de la composition. Cette approche m’a fasciné, et je me suis dit : “Je sais écrire la partie symphonique, mais comment parvenir à créer cette dimension électronique ?” À l’époque (nous étions en 2004), les classes de musique électronique n’étaient pas encore développées comme aujourd’hui, et l’électroacoustique était ce qui se rapprochait le plus de ce que je cherchais.

Ce fut une expérience passionnante : les compositeurs d’électroacoustique évoluaient dans un univers très éloigné du mien, ce qui donnait parfois des échanges presque lunaires, mais toujours stimulants. J’ai eu la chance de travailler avec des professeurs passionnants, comme Régis Renouard-Larivière et Christian Éloy, et ma pièce de fin d’année a même été diffusée sur Radio France. Même si je n’ai pas poursuivi dans cette radicalité, tout ce qui touche aujourd’hui à la manipulation sonore dans mon travail découle directement de cette expérience formatrice.

Autant il m’arrive encore d’écrire des pièces purement classiques en dehors de mes travaux pour l’image, autant je ne compose jamais de musique électroacoustique “autonome”. En revanche, je conserve toutes mes expérimentations, car elles alimentent une vaste banque de sons personnels dans laquelle je puise régulièrement. Ces textures, façonnées par moi, participent à créer une couleur sonore propre, qui contribue sans doute à ce que l’on appelle mon « style ». Chaque fois que j’explore cette voie, c’est en réponse directe au film : ce sont les images elles-mêmes : le bruit du gravier, le passage d’un train, le craquement du bois qui m’inspirent ces manipulations sonores.

Mon oreille, toutefois, reste toujours en éveil. Si j’entends dans mon quotidien un son intéressant, je sors immédiatement mon téléphone pour l’enregistrer, en prévision d’une utilisation future. Cette habitude est un héritage direct de mes années d’électroacoustique : elles m’ont appris à écouter le monde différemment, à percevoir dans les sons du réel une matière musicale potentielle. Et comme j’ai l’oreille absolue, je reconnais instantanément la hauteur d’un bruit entendu. Très souvent, cette simple reconnaissance me donne envie de le travailler, et il finit par devenir un matériau intégré dans mes compositions pour l’image.

P.D.: Si on vous demande de créer une musique plus viscérale ou cérébrale, par réflexe, est-ce que vous vous tourneriez vers des créations de bruitistes (comme Luc Ferrari par exemple), ou vers des œuvres dissonantes et des compositions expérimentales de compositeurs avant-gardistes comme Penderecki, Tristan Murail ou Steve Reich ?

Ou bien adoptez-vous d’autres stratégies créatives, vous poussant à chercher autrement et à vous tenir parfois à l’écart de l’influence de ces références ?

Comment cette démarche s’organise-t-elle dans votre processus de composition, et dans quelle mesure la recherche de nouvelles formes d’expression musicale vous pousse-t-elle à explorer des territoires qui échappent à des influences préexistantes ?

D.R.: De manière générale, je ne m’interdis rien. Au début, j’avais la crainte de plagier malgré moi, tant je suis nourri de musiques diverses, comme tout compositeur finalement. Mais après tout, il n’existe que douze notes… J’ai donc choisi de faire confiance à mon instinct et à ma mémoire musicale : si quelque chose sonne trop évident ou trop proche d’une œuvre existante, je le sens immédiatement. Pour le reste, je me laisse guider par le feeling.

Steve Reich a eu une importance déterminante dans mon écriture, au même titre que Ravel. Mon goût pour les jeux de rythmes, de timbres, pour ces boucles qui n’en sont jamais vraiment, vient clairement de lui. Mais je crois avoir intégré cette influence comme d’autres, qu’elles soient proches ou éloignées, de sorte que ce que je compose aujourd’hui est le fruit de cette digestion.

Cela dit, j’ai toujours le désir que l’acoustique reste au cœur de mon travail. Je n’irai pas spontanément vers une esthétique bruitiste : j’aime trop la mélodie, l’harmonie et l’orchestration. Ainsi, pour Derrière les murs, j’ai préféré une démarche proche de Ligeti, en explorant la manière dont il décompose l’orchestre. Par exemple en divisant les cordes en une quarantaine de voix séparées par des demi-tons, plutôt qu’un traitement électroacoustique.

P.D.: Vous n’avez pas encore expérimenté un score entièrement au synthétiseur, comme le faisaient Maurice Jarre ou Jerry Goldsmith. Si cette possibilité se présentait, seriez-vous intéressé par cet exercice ?

D.R.: Quand je travaille sur certains documentaires télévisés sans budget pour l’enregistrement, je compose alors entièrement avec des synthétiseurs. Simplement, je ne les emploie pas avec les sonorités typiques des années 80, comme pouvaient le faire Goldsmith ou Jarre. Cela dit, je ne suis jamais vraiment comblé lorsque je dois écrire une bande originale uniquement en synthèse. J’aime trop les instruments réels, et l’absence totale de leur présence dans une musique de film me semble toujours un peu dommage.

P.D.: Parmi les genres cinématographiques que vous n’avez pas encore expérimentés, lequel vous attire le plus en tant que compositeur ?

D.R.: J’aime à peu près tous les genres, car ce qui me passionne dans ce métier, c’est de pouvoir passer d’un univers à l’autre. Mon rêve reste cependant de composer pour un long-métrage d’animation, car c’est là que je me sens le plus en adéquation. Il y a aussi des genres que je n’ai pas encore explorés comme la science-fiction ou encore la comédie musicale. Mais plus qu’un style en particulier, ce qui m’anime, c’est chaque nouveau projet, car il représente une aventure, une rencontre, une histoire à raconter.

Je n’ai pas encore trouvé ce « binôme de toujours » qu’ont pu former Serra avec Besson ou Williams avec Spielberg, mais c’est quelque chose que j’aimerais beaucoup. Un réalisateur qui me fasse confiance film après film, avec qui l’on puisse s’encourager mutuellement à aller plus loin, à expérimenter, à se surprendre. Sur la durée, une telle collaboration permet d’oser davantage : le réalisateur apprend à donner plus de place à la musique, tandis que le compositeur prend confiance et explore des voies nouvelles. Après tout, aucun réalisateur ne veut faire dix fois le même film et c’est la même chose pour nous les compositeurs. On peut changer d’univers sans changer de partenaire. C’est dans cette confiance réciproque que naissent, je crois, les plus belles bandes originales.

P.D.: Imaginez que l’on vous propose de composer le score de Tron "Ares" chez Disney, aborderiez-vous le projet en respectant votre style personnel tout en l’adaptant au film, ou tenteriez-vous de sortir de vos habitudes pour explorer un univers musical inédit ?

D.R.: J’attends avec impatience la sortie de Tron : Ares, tant l’univers de Tron m’a toujours fasciné. Si un jour l’on me sollicitait pour un tel projet, ma première interrogation porterait sur la raison de ce choix : s’agirait-il de retrouver certaines couleurs propres à mon écriture, perçues dans mes travaux antérieurs, à l’image d’Éric Serra lorsqu’il fut appelé pour GoldenEye, ou bien ma présence résulterait-elle d’un autre contexte, par exemple une coproduction, impliquant alors une nécessaire adaptation à l’univers déjà en place ? Si toutefois l’on me confiait ce projet, j’y verrais nécessairement l’écho de quelque chose qui, dans ma musique, les a interpellés. Mon premier travail consisterait alors à identifier cet élément singulier afin de le préserver, tout en relevant un défi passionnant : celui de s’inscrire dans un univers déjà constitué, tout en y apposant ma propre signature. C’est d’ailleurs la même question qui s’est imposée aux compositeurs appelés à succéder à John Williams dans la saga Harry Potter : comment concilier respect de l’héritage et affirmation d’une voix nouvelle ? Un exercice intimidant, mais profondément stimulant.

Dans le cas de Tron, il serait évident de convoquer des sonorités électroniques, métalliques, froides, tant l’univers visuel impose de lui-même ce climat : les motos filant à toute vitesse, les traits lumineux, l’esthétique sombre et numérique, presque vidéoludique, appellent naturellement une telle palette. L’empreinte laissée par Daft Punk dans Tron: Legacy est telle qu’il serait nécessaire de s’y référer, sans pour autant en reproduire les motifs, mais plutôt en en prolongeant l’esprit. Je chercherais ainsi à explorer les textures synthétiques, tout en les enrichissant d’une dimension plus organique, pourquoi pas, par exemple, en y superposant la profondeur expressive d’un violoncelle.

P.D.: Lors d’un jour de répit, si vous pouviez vous plonger dans trois œuvres classiques de votre choix, lesquelles choisiriez‑vous et pourquoi ?

D.R.: Cela dépend de l’état d’esprit dans lequel je me trouve. Si j’ai envie de me laisser surprendre, je préfère choisir trois disques au hasard dans ma discothèque et les écouter sans a priori, simplement pour le plaisir de la découverte. Peut-être qu’un choc esthétique se produira, peut-être pas, mais dans tous les cas, j’aurai nourri ma curiosité, et j’aime profondément ce moment où l’on se confronte à l’inconnu.

En revanche, si le désir est plutôt de retrouver des œuvres qui m’accompagnent depuis longtemps, un peu comme on retrouve un ami fidèle, alors je me tourne vers trois pièces incontournables pour moi : Daphnis et Chloé de Ravel, Les Planètes de Holst qui me semble être une véritable « Bible » pour tout compositeur de musique de film, tant tout y est déjà contenu, et une œuvre de Steve Reich. J’aurais sans doute choisi Music for Large Ensemble, qui me paraît l’une de ses plus réussies, comme une version plus ramassée mais tout aussi puissante que Music for 18 Musicians.

Et, bien sûr, je ne me contenterais pas de l’écoute : je prendrais également les partitions, car j’aime énormément les lire pour le plaisir, comme une autre façon de redécouvrir la musique.

P.D.: Imaginez un long séjour de six mois dans l’espace : vous ne pouvez emporter que trois CD de musique de films. Quelles œuvres sélectionneriez‑vous et pourquoi ?

D.R.: Puisqu’il s’agit d’un voyage dans l’espace, j’avoue que j’aimerais autant emporter trois coffrets, comme ceux que l’on trouve parfois pour le cinéma : l’intégrale John Williams ou encore l’intégrale Michel Legrand… Ou mieux encore : le coffret Best of de Vladimir Cosma, avec cent CD, de quoi tenir tout le trajet !

Blague à part, si je devais vraiment me limiter, je sais que je ne me lasse jamais d’écouter Lemony Snicket de Thomas Newman, Léon d’Éric Serra, et A.I. Intelligence artificielle de John Williams. Trois univers très différents mais qui, chacun à leur manière, me touchent profondément.

Cela dit, trois disques, c’est tout de même bien court… Au fond, je n’arriverais pas à me limiter : je prendrais mon iPod, débordant de musique, histoire de ne jamais manquer de notes.

P.D.: Quel est le compositeur de l’âge d’or d’Hollywood que vous préférez, et quelles sont ses musiques qui vous ont le plus époustouflées ?

D.R.: Forcément, John Williams, pour moi, c’est Dieu. On retrouve absolument tout chez lui : il a signé les plus grands thèmes de l’histoire du cinéma, exploré tous les genres, et sa science de l’orchestration est exceptionnelle. Mais au-delà de cette maîtrise, c’est surtout une humanité profonde que l’on ressent dans sa musique. Même dans ses œuvres les plus savantes, son écriture demeure claire, lisible, immédiatement accessible. Et il a su sans cesse se renouveler, s’adapter à chaque projet. Entre Star Wars et Mémoires d’une geisha, le contraste est saisissant. Pour moi, il reste le plus grand, et le rencontrer fut un rêve absolu. Lorsque ce moment est arrivé, j’étais littéralement sur un petit nuage, et physiquement je me sentais minuscule face à lui.

À part Williams, je suis fasciné par la science rythmique de Jerry Goldsmith, que je considère comme le deuxième grand de l’âge d’or. Sa manière de composer avec des rythmes syncopés et asymétriques, toujours parfaitement maîtrisés, lui permettait de retomber naturellement sur les points de synchronisation : c’est à mes yeux l’héritier direct de Stravinsky. J’admire également Elmer Bernstein marqué notamment par Les Dix Commandements et Les Sept Mercenaires, sans oublier les apports fondamentaux de Max Steiner, Lalo Schifrin ou Alfred Newman.

Je voudrais aussi rendre hommage aux compositeurs qui ont façonné l’univers Disney : les frères Sherman, Oliver Wallace, George Bruns, et bien sûr Alan Menken. Ce dernier, pour moi, incarne le deuxième âge d’or de Disney, et son travail m’a profondément marqué. L’album du Bossu de Notre-Dame a été une influence décisive.

Mais bon… John Williams, c’est Dieu.

P.D.: Parmi les compositeurs de musique de film, lequel vous étonne le plus par son style ou sa technique ?

D.R.: J’ai envie de citer Thomas Newman, car c’est sans doute celui dont les créations sonores me surprennent et m’intriguent le plus. Chaque fois que j’entends une de ses partitions, j’ai envie de comprendre comment il a construit ses arrangements, comment il a façonné ces textures si singulières. Je sais qu’à chaque nouveau film, il y aura quelque chose d’atypique : sa signature est immédiatement reconnaissable, mais il parvient toujours à se réinventer, à aller là où on ne l’attend pas.

Ce qui me fascine particulièrement, c’est sa manière d’envisager le rapport entre la musique et l’image : rarement il se contente d’accompagner la scène au premier degré. Au contraire, il propose une lecture décalée, souvent inattendue, qui enrichit et transforme notre perception du film.

Bref, c’est un compositeur que j’écoute les yeux fermés, quel que soit le projet. Parmi les compositeurs que je rêve d’approcher, il est sans doute le dernier qu’il me reste à rencontrer. Discuter avec lui doit être passionnant, et je suis convaincu que j’aurais énormément à apprendre de cet échange.

P.D.: Dans votre processus de composition, à quel moment abordez-vous la création du thème principal : dès la lecture du scénario, pendant le pré-montage, ou après avoir exploré l’ensemble de l’univers sonore ? Pouvez-vous appuyer votre réponse d’exemples précis ?

D.R.: En général, le thème du film est la première chose que je cherche. Je commence donc à l’écrire dès que je suis mis en contact avec le projet. Cela peut arriver dès le stade du scénario, même si c’est assez rare. Ce fut le cas, par exemple, pour Derrière les murs : le thème principal, celui que l’on entend dans le générique de fin, est né de la lecture du scénario et de la détresse de cette femme qui avait perdu sa fille.

Si je suis appelé au moment du premier montage, j’aime d’abord regarder les images pour m’en imprégner, puis m’éloigner de l’ordinateur : aller marcher, faire autre chose, laisser mon esprit vagabonder. Au bout d’un moment, une mélodie commence à tourner en boucle dans ma tête, c’est souvent celle-là que je retiens. Je fais beaucoup confiance à mon inconscient : la première idée est très souvent la bonne. Ou, du moins, elle contient quelque chose qui persistera jusqu’au bout, parce qu’elle est née d’un élan instinctif, débarrassé de toute réflexion. Ce fut le cas sur L’Odyssée de Choum : après avoir découvert une séquence en train d’être animée par le réalisateur, je suis rentré chez moi et, dans la nuit, le thème principal s’est imposé. Le lendemain, je l’ai décliné en sept versions différentes pour montrer qu’il pouvait s’adapter à toutes les situations du film.

Si je suis contacté en fin de production, c’est-à-dire une fois que le montage est bouclé et généralement déjà temp-tracké c’est-à-dire recouvert de musiques temporaires intégrées au montage final, je demande d’abord une version sans ces musiques. Cela me permet de découvrir le film de manière vierge et de créer un thème directement inspiré par les images, sans être influencé par les musiques temporaires déjà présentes. Ensuite seulement, j’analyse les musiques temporaires choisies par l’équipe, afin de comprendre ce qu’elles cherchaient à exprimer, ce qui peut indirectement nourrir mon propre travail.

Quoi qu’il en soit, je commence toujours par trouver le thème puis son harmonisation. C’est pour moi la colonne vertébrale, l’ADN du film, le socle auquel je me rattache en permanence. Et chaque fois que je sens que je m’égare dans une scène, je reviens aux fondamentaux : quel est le thème, pourquoi est-ce celui-là, et que raconte-t-il du film ?

P.D.: Considérons l’une de vos œuvres : Lettres ouvertes. On remarque une instrumentation très réduite, un petit ensemble accompagné de vos interventions électroniques ou informatiques. Était-ce un choix dicté par le budget ou une décision artistique réfléchie ?

D.R.: Comme souvent, ce sont les deux aspects qui entrent en jeu. Je savais qu’il n’y avait pas beaucoup de budget, donc je ne me disais pas que j’allais écrire pour un orchestre complet, mais plutôt pour un petit ensemble. En ayant cette contrainte en tête, je fais des choix artistiques afin que l’on ait l’impression que chaque instrument est utilisé à bon escient, non pas par manque de moyens, mais parce que c’est le choix esthétique le plus adapté au film.

Dans le cas de Lettres ouvertes, ce choix s’est avéré tout à fait pertinent. Les cordes permettent à la fois de traduire les émotions des saisonniers (entre mélancolie et détermination) et de soutenir des boucles de staccatos, symbolisant leur progression malgré les difficultés. Le son d’un petit ensemble de cordes, plutôt qu’un orchestre symphonique complet, apporte une intimité qui correspond bien au sujet car ce sont des lettres lues par les descendants. De plus, je pouvais jouer sur les textures harmoniques pour refléter la fragilité de leur situation, exprimant ainsi toute la palette émotionnelle du projet avec un ensemble limité mais suffisant.

D’ailleurs, la réalisatrice a eu des mots très justes sur cette bande originale, réussissant à traduire ce que je voulais transmettre :

"David a su extrêmement bien retransmettre par la musique le statut précaire qu'a été ce permis de séjour en Suisse. Sa course en avant pour obtenir un permis plus « stable » ou retrouver sa famille quand il/elle le pouvait. Il y a aussi une tristesse de cette époque vécue par les saisonnier.ières.s et leurs enfants qu'on sent dans la musique tout en ne les victimisant pas. Bravo David !"

Et pour la petite histoire, j’ai été très heureux de travailler sur ce film, car Katharine Dominicé et moi avions fait nos études de réalisation ensemble, nous sommes de la même promo et sommes tous les deux sortis de l’IAD en 2003. C’était vraiment chouette de se retrouver vingt ans plus tard pour mettre en musique son long-métrage !

P.D.: Aimez‑vous composer sous contrainte, qu’elle soit de temps, de budget ou de format, ou privilégiez‑vous la liberté totale ? Ces restrictions vous ont‑elles déjà incité à explorer des pistes inattendues ?

D.R.: Les contraintes font partie du métier. Quand on fait de la musique de film, on sait qu’il y a des cadres à respecter : des délais pour la remise, le fait que notre musique sera mixée avec d’autres pistes sonores, etc. Surtout, on travaille pour un film, donc pour un réalisateur, des producteurs, des monteurs… On fait partie de l’univers du film, on ne compose pas de la musique pure en toute liberté. Mais si j’ai choisi ce métier, c’est justement pour ça : le réalisateur m’invite dans son univers, je lui apporte le mien, et ensemble nous créons un nouvel univers commun.

Grâce à son film, je peux explorer des choses que je n’aurais jamais faites autrement : la musique atonale avec Derrière les murs, la musique ethnique avec Min Ye ou Before Snowfall, etc. J’aime ces contraintes, d’autant plus que je travaille bien sous pression. Mon cerveau se met à chercher dans tous les sens quand il sait qu’il doit produire rapidement, et j’ai appris à utiliser ces contraintes comme de véritables atouts, voire comme de puissants boosters d’inspiration.

P.D.: Ce que j’apprécie particulièrement dans votre musique, c’est qu’elle échappe au besoin de la rattacher à un grand nom du domaine. Cela frappe d’autant plus aujourd’hui, dans un contexte saturé de références et de codes déjà très présents dans notre imaginaire sonore. Chez vous, on perçoit une attention claire à cette singularité, une volonté de préserver une signature propre. Après tout, quel intérêt y aurait-il à reproduire ce qui a déjà été entendu mille fois ?

Ce souci de singularité est d’autant plus remarquable qu’aujourd’hui, de nombreux jeunes compositeurs (souvent sous contrainte ou par influence) composent des musiques très marquées, parfois mimétiques. Bien sûr, dans le cadre d’un film, le compositeur ne dispose pas toujours d’une totale liberté : il doit composer en tenant compte des désirs du réalisateur ou de la réalisatrice, qui reste la voix dominante du projet.

Même chez certains compositeurs de renom, l’on peut parfois percevoir des œuvres où les influences se mêlent de façon trop manifeste : un peu de Williams, un peu de Poledouris, de Goldsmith ou de Philip Glass, au point que leur voix personnelle s’en trouve estompée. Il faut également reconnaître qu’il est parfois tentant, ou même plus facile, de s’appuyer sur un univers sonore déjà codé, surtout dans certains genres très balisés. Nous pouvons penser à Elmer Bernstein devenu référence incontournable, pour le western.

C’est précisément ce qui rend votre travail, par exemple sur L’Odyssée de Choum, d’autant plus remarquable : vous avez évité le piège d’une musique stéréotypée ou d’un simple « à la manière de ». L’absence de référence permet justement de se concentrer pleinement sur l’écriture elle-même, sur ce qu’elle raconte, dans sa propre logique.

Chez vous, une personnalité très affirmée se manifeste à travers vos choix, la clarté de vos orchestrations et la sensibilité que vous accordez à certains instruments, en particulier le violoncelle mentionné précédemment.

À l’exception de la manière dont vous élaborez certains modules rythmiques, qui peuvent rappeler Thomas Newman, aucune comparaison directe ne me vient à l’esprit en vous écoutant. Hormis lorsque vous en proposez vous-même, par clin d’œil, comme avec Zorro de James Horner, que vous avez déjà évoqué.

Est-ce que vous êtes d’accord avec cette lecture ?

D.R.: Tout d’abord, merci, c’est vraiment très gentil. Étant donné que j’écoute beaucoup de musique de films, j’ai toujours un peu peur qu’on repère des influences involontaires ou des ressemblances qui pourraient passer pour du plagiat. Il m’est toutefois arrivé consciemment de faire des clins d’œil, ou même de proposer une musique temporaire à un réalisateur. Par exemple, pour Facteur chance, j’avais parlé de Zorro, et j’avais également proposé Mr et Mrs Smith de John Powell au réalisateur, parce que je trouvais que cette musique collait parfaitement au scénario. Comme lui aimait également beaucoup Powell, on est partis sur cette idée, et ma musique est donc un clin d’œil délibéré. D’autant plus que c’était mon premier téléfilm, donc j’avais encore moins d’expérience qu’aujourd’hui.

Pour L’Odyssée de Choum, je savais quelles musiques temporaires Claire Paoletti et Julien Bisaro avaient utilisées. Mais j’ai trouvé le thème indépendamment de tout cela, comme je l’expliquais, après avoir vu une séquence dans leur bureau pendant qu’elle était en train d’être animée. Le fait de trouver le thème détaché de toute musique préexistante m’a probablement aidé sur ce film, car il est devenu mon socle : je pouvais me raccrocher à lui en toute circonstance. Quand ils m’envoyaient une scène avec de la musique temporaire, je pouvais facilement l’enlever et repartir de mon propre ressenti. Comme j’ai été impliqué dans le film dès son élaboration, ils ont vite pu abandonner les musiques temporaires pour utiliser mes propres maquettes, et ça a permis de créer une musique avec sa singularité, même si certains m’ont parlé du thème de Zelda, ce qui est drôle car je n’avais encore jamais joué à un Zelda à l’époque.

Et pour Thomas Newman… Comme je l’ai dit, c’est un modèle pour moi. Parfois, j’essaie de creuser certaines manières d’arranger la musique comme lui, de faire sonner les textures avec un style particulier de réverbération ou de delay, parce que sa sonorité résonne profondément en moi.

Si vous estimez que j’ai suffisamment de personnalité pour ne pas être simplement rattaché à un autre nom, ça me touche beaucoup. J’espère que l’on pourra dire : « Ça, c’est du Reyes » et non « du sous-Newman ». Qu’est-ce qui fera que l’on reconnaîtra ma signature ? Honnêtement, je n’en sais rien : ce sont surtout ceux qui m’écoutent qui pourront le dire… ou ceux qui prennent le temps d’analyser, comme ma compagne musicologue.

P.D.: Cependant, pour poursuivre notre réflexion et poser quelques repères, j’aurais plutôt envie de vous situer non pas en termes de style, mais d’un point de vue générationnel. Dans la façon assez organique dont vous faites entrer la musique dans le film et notamment avec cette attention au récit, au rythme, à l’espace ; j’aurais presque envie de vous désigner comme le « fils spirituel » de Bruno Coulais, mais avec votre propre personnalité bien affirmée.

Ce n’est pas une question d’influence directe ou de ressemblance stylistique, mais plutôt une proximité dans la manière de penser la musique au service de l’image et de la narration, tout en gardant une vraie poésie sonore. Est-ce que vous acceptez cette lecture ?

D.R.: Encore une fois, merci. J’ai énormément d’admiration pour le travail de Bruno, et je l’apprécie aussi beaucoup en tant qu’être humain. D’ailleurs, je lui ai demandé d’être le parrain de la deuxième édition du No Limit Festival qui se déroulera en mars 2026, que j’ai monté à Strasbourg… C’est une manière de lui rendre hommage et de saluer l’influence qu’il a eue dans mon parcours.

Il y a d’ailleurs quelques coïncidences amusantes dans nos parcours : nous avons tous les deux travaillé sur un film de Souleymane Cissé ainsi que sur Les Rivières Pourpres, lui sur le film et moi sur la série…

J’ai également une anecdote qui m’a beaucoup marqué : Bruno a été le premier compositeur à m’inviter à une session d’enregistrement. Il travaillait sur La Planète Blanche, et j’ai pu assister à une journée d’enregistrement grâce à Laurent Petitgirard, qui était le chef d’orchestre. J’ai pu observer Bruno travailler avec l’orchestre, avec les voix, et voir comment il orchestrait les percussions organiques, notamment les rythmes à base de cailloux… À la fin, très intimidé, je lui ai donné mon disque Microcosmos pour qu’il me le dédicace. Il avait écrit : « À un futur collègue, amitiés ». Et ça m’a profondément marqué : si lui pense que je peux devenir son collègue… alors je peux vraiment y arriver.

C’est aussi ce qui caractérise Bruno : sa gentillesse. D’un point de vue musical, nous partageons une approche similaire de la musique de film : elle n’est pas là pour répéter ce qui est montré à l’écran, mais pour apporter une autre lecture, remplir le rôle d’un troisième personnage, inventer des instrumentations qui offrent au spectateur un voyage unique et inattendu. Microcosmos fait partie des premières partitions qui m’ont profondément impressionné quand j’étais jeune, notamment la séquence des abeilles où Bruno brise la frontière entre musique et son, avec des violons qui évoquent les battements d’ailes en écho à la création sonore de Laurent Quaglio…

Pour autant, j’ai travaillé à digérer son influence pour trouver ma propre singularité, et je pense que lorsque l’on entend mon travail sur la série Les Rivières Pourpres, on ne pense pas à la musique du film de Bruno.

P.D.: Nous avons évoqué votre singularité et vos filiations possibles, mais un score de votre parcours m’a particulièrement marqué et figure parmi mes préférés : Derrière les Murs. Il s’agit d’une musique que j’apprécie énormément, mais que je qualifierais volontiers de plus « américanisée ». Dès le générique d’ouverture, j’ai ressenti une atmosphère qui m’a évoqué des œuvres comme Alien ou Outland ; ce thème sombre, presque métallique, avec une « nappe ferreuse » de cordes très tendue, presque spectrale.

Il y a dans ce score quelque chose de profondément cinématographique, au sens hollywoodien du terme, mais aussi une maîtrise totale d’une tension contenue et mystérieuse qui m’a véritablement fasciné. Par ailleurs, il y a ce superbe love theme ainsi que celui de Valentine, qui m’ont rappelé d’autres univers musicaux que j’admire beaucoup, comme ceux de Christopher Young ou Jacob Groth dans Millénium. C’est intéressant, car même si l’on peut rattacher certaines sonorités à des références connues, ce n’est pas quelque chose que l’on contrôle vraiment : ce sont nos références émotionnelles qui agissent ainsi. Cette culture musicale et sonore reste profondément ancrée en nous, nous reliant toujours à ce que nous entendons au plus intime de nous-même.

Avec tout le bagage historique de la musique de film, du Golden Age au Silver Age, en passant par la Nouvelle Vague, jusqu’à ce que certains qualifient aujourd’hui de « Bronze Age » ou « ère de la création connectée ». Comment naviguez-vous entre l’héritage d’une musique de film très codifiée, avec ses grands classiques et ses références incontournables, et la nécessité de vous renouveler dans un contexte où la technologie et les moyens de production ont radicalement transformé l’approche sonore. Dans un univers musical aussi riche et dense, comment parvenez‑vous à préserver l’originalité de votre écriture tout en évitant que l’inspiration ne soit influencée par des références inconscientes à des œuvres déjà entendues ?

D.R.: En fait, j’essaie parfois de naviguer en sortant un peu des sentiers battus… Mais surtout, j’essaie d’avancer sans me laisser influencer par tout ce qui a été fait avant. La musique existe déjà, elle nous imprègne, et chacun a ses propres références, donc chacun raccroche ce qu’il fait à ce qu’il aime ou à ce qui l’a forgé. Mais vos références ne sont pas forcément les miennes… et c’est aussi là que réside la beauté de la musique : c’est un voyage très personnel.

Je suis un énorme consommateur de musique de film, j’en écoute tous les jours, et depuis ma plus tendre enfance je collectionne disques et partitions, je vais voir beaucoup de films pour observer ce qui se fait… J’adore ça. Mais lorsque je compose, j’essaie de ne pas me laisser écraser par le poids des références : ni celles qui m’ont précédé, ni celles de mes confrères et consœurs, pourtant très talentueux.ses, dont j’apprécie le travail. Mon objectif est simplement de tracer mon propre chemin, en revenant toujours à l’essentiel : le film, rien que le film. On me propose une histoire, et je cherche comment la traduire avec mon propre langage : c’est ma seule direction, mon guide fondamental.

C’est aussi le message que je transmettais à mes élèves lorsque je donnais des cours de musique de film : toujours repartir de l’image, de l’histoire, de ce qu’il faut traduire. Certains collègues demandaient à leurs élèves de recopier quasiment à l’identique des pages de James Newton Howard. Personnellement, je ne vois pas l’intérêt : comment un compositeur peut-il forger sa propre identité si, dès ses études, on lui demande de recopier le travail d’un autre ? Dans mes cours, je donnais une séquence vierge, je laissais les élèves libres de composer après un brief sur les intentions de la séquence. Une fois la première maquette rendue, nous débattions, analysions, discutions : qu’est-ce qu’ils avaient exprimé, pourquoi ça marchait ou pas, comment améliorer… Mais tout devait partir de leur version initiale, pas d’une référence.

Je transpose exactement ce principe à mon propre travail : je puise au fond de moi ce que le film fait ressortir comme sentiment. Pour cela, je cherche à me mettre dans l’état d’esprit de la séquence (si elle est dramatique, je me mets dans un état malheureux) et à traduire cela en musique de la manière la plus juste possible, afin que le public ressente ce que j’ai moi-même éprouvé.

Par exemple dans Derrière les murs, les références dont nous avons discuté étaient celles de Ligeti, notamment telles que Kubrick les avait utilisées dans 2001 : L’Odyssée de l’espace ou Shining. J’ai acheté la partition Atmosphères pour décortiquer son orchestration. Pour des films comme Alien ou Outland, je n’avais pas les partitions à l’esprit à ce moment-là, mais j’ai récemment revu Alien et je me suis replongé dans sa musique, absolument incroyable. Alors qu’on parlait des synthés pour Gremlins, ici, toutes les sonorités évoquant l’espace ou la créature étaient créées à partir d’instruments organiques insolites :

L’atout majeur de la partition d'Alien réside avant tout dans l'illustration sonore que nous propose le compositeur à l'écran, une illustration qui passe par une utilisation d'instruments rares et divers révélant un véritable travail de musicologue de la part du compositeur.

Parmi cette liste d'instruments exotiques atypiques pour un film hollywoodien de la fin des années 1970 se trouvent le serpent, un cor à six trous doté d'un système de clés et d'une embouchure en ivoire ou en corne, très utilisé dans la musique religieuse de la fin du 16e et du début du 17e, deux conques - une indienne et l'autre polynésienne - utilisées pour obtenir des sons particuliers, une chalemie (instrument à vent à anche double de la famille des hautbois, très répandu au Moyen-Âge et à la Renaissance), un didgeridoo (instrument à vent utilisé par les aborigènes du nord de l'Australie, fabriqué à partir d'une branche d'eucalyptus creusée naturellement dans toute sa longueur par des termites, et que Goldsmith traite ici électroniquement pour obtenir un son étrange plutôt baveux et visqueux, totalement indissociable de l'alien dans le film, sans oublier les effets d'échoplex que le compositeur avait déjà expérimenté en 1968 sur La Planète des singes et en 1970 sur Patton avec ses fameux échos de trompette. [1]

Je trouve ce travail tout simplement extraordinaire.

Concernant le thème de Valentine dans Derrière les murs, c’est un film où j’ai été contacté dès le scénario. Le thème s’est dégagé très rapidement : il évoquait Valentine dans le film, mais à la fin, on se rend compte qu’il fait aussi référence à la fille disparue de Suzanne. C’était un fil rouge dès le générique, en filigrane, sur les images de la voiture arrivant à la maison, créant une ambiguïté qui permettait à l’horreur de s’installer progressivement. Les producteurs, cependant, ont estimé que cela ne faisait pas assez peur et ont demandé un début plus explicite, dans l’esprit de Shining, pour signaler immédiatement que le film serait un thriller d’angoisse. C’est la même logique qu’avec Goldsmith sur Alien : sa première version était plutôt romantique pour évoquer la beauté de l’espace, mais Ridley Scott voulait que la musique installe l’angoisse directement.

P.D.: Comment percevez-vous aujourd’hui la partition du film Derrière les Murs dans votre parcours ?

S’agit-il d’une exception stylistique, ou d’une facette de vous-même que vous souhaiteriez

continuer à explorer ?

D.R.: Je l’ai justement revu récemment et je trouve que le film a plutôt bien vieilli. Ce qui m’étonne, c’est que cette partition continue d’être évoquée par beaucoup, alors que le film n’a pas rencontré le succès escompté en France, alors qu’en Chine et en Russie, il a fait un véritable carton et s’est hissé dans le top 5.

Ce que j’aime dans cette partition, c’est avant tout le beau thème lyrique, avec ses violons comme je les aime, que j’ai pu vraiment développer dans le générique de fin. Mais il y a aussi, dans toute la première partie, le défi immense d’écrire de la musique atonale, un exercice que je n’avais jamais abordé jusque-là et qui m’a poussé à explorer des directions totalement nouvelles. Avec le recul, je suis content de voir que je m’en suis plutôt bien sorti.

L’orchestre de Macédoine, qui avait enregistré la partition, m’avait d’ailleurs détesté à certains moments car jouer une musique aussi tendue, lente, avec de longs morceaux et de nombreuses harmoniques demandait une concentration énorme. Mais cette tension ressentie par les musiciens a servi la musique : elle a nourri l’atmosphère que je cherchais à créer. Et c’est drôle, parce qu’ils m’en parlent encore aujourd’hui, alors que cela fait déjà quinze ans !