Eye of the Needle

Deux ans avant le célèbre ‘Return to the Jedi’, le réalisateur britannique Richard Marquand nous offrait un thriller de grande facture, adapté d’un roman de Ken Follett (qui, curieusement, est originaire de la même ville que le réalisateur, en Angleterre). ‘Eye of the Needle’ (L’arme à l’oeil) se déroule durant la seconde guerre mondiale, en Angleterre. Un redoutable et imprenable espion allemand nommé Heinrich Faber (Donald Sutherland) traverse le pays pour récolter des informations sur le débarquement allié et les transmettre à l’état-major d’Hitler. Un jour, Faber découvre le subterfuge organisé par les alliés pour faire croire aux allemands à un débarquement sur les côtes du Pas-de-Calais et prend des photos compromettantes. Mais les agents de Scotland Yard sont à ses trousses, alors que le général Eisenhower a été mis au courant des activités de l’espion allemand et demande à ce que ce dernier soit stoppé à tout prix avant qu’il ne soit trop tard et que le débarquement allié soit compromis. Faber échappe à plusieurs attaques et réussit à s’enfuir un volant une moto puis un bateau. Mais ce dernier s’échoue en pleine tempête aux larges des côtés de Storm Island, près de l’écosse. Faber est alors recueilli par un couple, David (Christopher Cazenove) et Lucy (Kate Nelligan). Après avoir passé un peu de temps chez le couple, Faber (qui a rendez-vous avec un sous-marin allemand pour rejoindre son QG et remettre en main propre les photos à Hitler) finit par tomber amoureux de Lucy et réciproquement, la jeune femme voyant en lui une source de réconfort et de tendresse pour oublier un mari négligeant et froid. Mais un jour, David découvre la vérité au sujet de Faber et tente de l’arrêter, mais en vain. Faber le tue en le jetant du haut d’une falaise. Peu de temps après, Lucy découvre par hasard le cadavre et comprend que son amant lui a menti depuis le début et qu’il n’est pas celui qu’il prétend être. Elle va finalement devoir tuer celui qu’elle aime avant qu’il ne soit trop tard, et que Faber réussisse à rejoindre le sous-marin allemand.

‘Eye of the Needle’ est un thriller habile au scénario solide, qui se base autour d’une histoire d’espionnage durant la seconde guerre mondiale pour finalement rebondir sur une intrigue d’amants/ennemis. Richard Marquand insuffle à son film un excellent suspense quasi Hitchcockien, servi par un Donald Sutherland toujours aussi impeccable et une non moins excellente Kate Nelligan. La séquence de l’affrontement final dans le phare est un pur modèle de suspense et de mise en scène, comme au bon vieux temps des thrillers d’Alfred Hitchcock. Il est clair que ‘Eye of the Needle’ possède un certain classicisme hollywoodien dans sa réalisation, d’autant plus surprenant que le film ne date pourtant que de 1981. C’est aussi l’occasion pour le réalisateur de nous offrir une tragique histoire d’amour impossible entre une anglaise et un espion allemand qui n’aurait jamais du tomber amoureux de cette femme. Un très bon film, en somme!

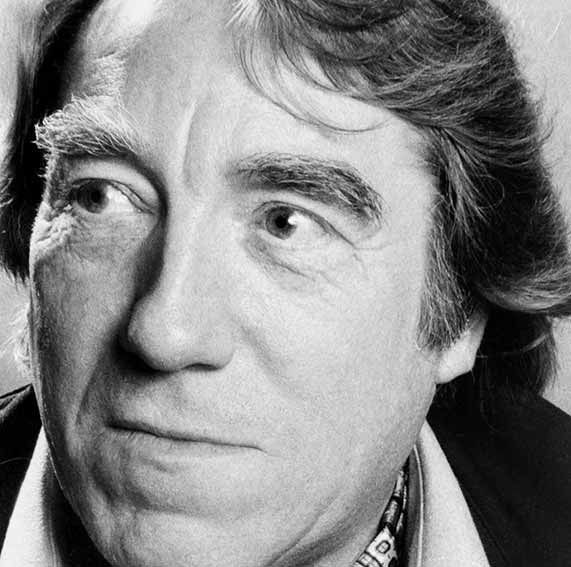

‘Eye of the Needle’ fait partie des dernières grandes partitions de Miklos Rozsa, qui, un an plus tard, en 1982, allait nous offrir sa toute dernière partition pour un long-métrage hollywoodien, ‘Dead Men Don’t Wear Plaid’ de Carl Reiner. Pour son avant-dernière BO, le grand Rozsa nous livre une superbe partition thriller dans la grande tradition du genre. Visiblement inspiré par le film de Richard Marquand et malgré les graves problèmes de santé dont il souffrait régulièrement depuis le début des années 80, Rozsa n’avait rien perdu de son talent et de son inspiration et nous offrit une nouvelle solide partition symphonique menée d’une main de maître, dans la continuité de ses derniers scores thriller tels que ‘Time After Time’ ou ‘Last Embrace’. Fidèle à la tradition des grandes ouvertures symphoniques à l’ancienne, Rozsa débute sa partition avec une première exposition des trois thèmes principaux du score de ‘Eye of the Needle’ dans l’excellent ‘Prelude’. Le thème principal est alors exposé par des cordes sur un rythme martial martelé aux caisses claires/timbales/cuivres et qui évoque l’univers de guerre et d’espionnage du film avec un ton résolument sombre. Le second thème apparaît ensuite, exposé par les cuivres puis repris par les cordes, et qui se caractérise sous la forme d’un motif de 8 notes divisé en deux groupes de 4 notes, motif associé au caractère sinistre et imprenable du personnage de Donald Sutherland. C’est finalement le ‘Love Theme’ qui conclut le ‘Prelude’, exposé ici par des cordes lyriques et passionnées dans la grande tradition des thèmes romantiques hollywoodiens à l’ancienne. Il est même assez amusant d’entendre une musique aussi ‘Golden Age’ pour un film réalisé en 1981, une musique qui reste assez anachronique pour son époque, preuve que quelque soit l’époque, Miklos Rozsa est toujours resté fidèle à sa personnalité musicale jusqu’au bout, sans jamais faire le moindre compromis.

Dès lors, le ton est donné. La partition de Rozsa oscille entre suspense, tension et passages romantique du plus bel effet. Si ‘English Wedding’ paraît plus terne pour la scène du mariage anglais au début du film, ‘The Blond Agent - Blondie’s Agent’ évoque les premiers méfaits de l’espion allemand avec une tension largement entretenue par l’écriture orchestrale très soignée du compositeur et une série d’effets d’imitation entre différents instruments, cordes, clarinettes, hautbois, bassons, etc. Le motif de l’espion allemand reste présent pour la scène où Faber tue l’un de ses contacts pour ne pas laisser de trace, le motif étant joué dans la seconde partie du morceau par des cordes graves pesantes qui suggèrent la menace du personnage et son côté tueur impitoyable. La pièce finit de façon plus excitante et frénétique avec un premier bref passage d’action du plus bel effet. On retrouve une ambiance tout à fait similaire dans la scène des photographies dans le sombre ‘Camouflage’ où Rozsa développe à loisir l’obsédant motif de l’espion et un second motif tout aussi menaçant qui parcourt l’ensemble de la séquence (avec toujours ces astucieux effets d’imitation entre les différents instruments de l’orchestre, souvent entre les cuivres et les vents), porté par une atmosphère d’espionnage tendue du plus bel effet. Rozsa impose un suspens très présent tout au long du film, une tension qui rappelle par moment son célèbre score pour ‘Spellbound’ d’Alfred Hitchcock. ‘Love Scene’ nous permet alors de respirer un peu en découvrant le ‘Love Theme’ dans toute sa splendeur pour la scène d’amour entre Faber et Lucy, entièrement porté par ces cordes passionnées et irrémédiablement romantiques. Rozsa développe son approche romantique sur le très beau ‘Passion-Love Theme’ qui illustre la passion naissante entre l’anglaise et l’espion allemand, avec une touche de mélancolie alors que le thème est ici exposé par un violoncelle soliste et repris par des cordes langoureuses, et qui évoque quelque part cet amour impossible entre les deux individus.

Le score de ‘Eye of the Needle’ nous propose aussi quelques superbes morceaux d’action d’une intensité rarement atteinte chez Miklos Rozsa, avec une férocité orchestrale exemplaire. Ainsi, ‘The Fight’ s’avère être un déchaînement orchestral parfaitement maîtrisée dans lequel des variantes du thème principal et du motif de l’espion s’affrontent justement lors de la scène où Faber affronte David au bord d’une falaise. L’intensité de ‘The Fight’ et du jeu des percussions, des cuivres et des cordes ne peut que renforcer à l’écran la tension qui se dégage de cette scène d’affrontement assez violente. ‘The Fight’ reste incontestablement le morceau d’action le plus excitant et le plus frénétique de toute la partition de Rozsa. La tension monte d’un cran avec ‘Frantic Drive – Despair’ où le motif de Faber est exposé pour un bref morceau d’action avant de se conclure sur un passage nettement plus dramatique et résolument sombre et pesant. ‘The Broken Heart – Revulsion’ confirme cette approche dramatique et sombre avec une reprise sombre et froide du thème de ‘English Wedding’ qui n’annonce rien de bon ici alors que Lucy a découvert la vérité au sujet de la réelle identité de l’homme qu’elle aime. La scène où Lucy est contrainte de faire l’amour avec Faber pour qu’il ne se doute de rien est accompagnée par un morceau absolument terrifiant, à faire froid dans le dos. La musique de Rozsa transforme cette scène d’amour en une sorte de viol, avec ses cuivres dissonants et martelés et ses cordes profondément agitées qui évoquent le dégoût de Lucy pour celui qu’elle croyait aimer et qui a assassiné son mari. On arrive ainsi inévitablement à ‘Escape’, lorsque Lucy tente de s’enfuir avec sa fille pour échapper à Faber et alerter les autorités. Nouveau morceau d’action frénétique et parfaitement excitant, ‘Escape’ nous permet de retrouver une série de variantes du thème de l’espion et du thème principal, Rozsa faisant inévitablement monter la tension tout au long de la scène de la fuite en voiture en pleine nuit, avec une écriture orchestrale toujours bouillonnante, un contrepoint toujours très élaboré et un souci constant du rythme. La confrontation finale dans la cabane au bord de la falaise nous permet de découvrir un dernier morceau d’action brutal et captivant qui fait monter la tension entre une Lucy terrorisée et un Faber déterminée. Un nouveau rappel quasi désespéré du ‘Love Theme’ aux cordes rappelle l’amour désormais impossible entre les deux amants qui se font aujourd’hui la guerre entre eux, pour citer les paroles du personnage de Donald Sutherland vers la fin du film. La tension culmine dans le sombre et agité ‘Retribution’, ultime morceau d’action du score d’une efficacité redoutable dans cet affrontement final quasi désespéré, filmé avec maestria par Richard Marquand, et qui se conclut par une ultime reprise du thème romantique cette fois-ci considérablement assombri et totalement dénué d’espoir.

La coda de la partition, ‘Finale – Epilogue’, se propose de conclure cette brillante partition symphonique sur une reprise du thème principal dans une conclusion plus majestueuse et quasi triomphante qui nous permet finalement de respirer, avant de terminer définitivement sur une nouvelle reprise du très beau ‘Love Theme’ affecté et passionné suivi d’une coda héroïque typiquement hollywoodienne. La conclusion s’impose donc d’elle-même, ‘Eye of the Needle’ est sans aucun doute l’une des dernières grandes partitions symphoniques de Miklos Rozsa, qui, à l’âge de 74 ans, n’avait rien perdu de sa fougue et de son inspiration. Grand maître de la musique symphonique du ‘Golden Age’ hollywoodien, Rozsa aura fait perdurer ce style jusqu'au début des années 80 à une époque où la plupart des compositeurs commençaient à délaisser ce style et à se tourner vers les technologies plus modernes ou les musiques avant-gardistes plus audacieuses. Résolument tournée vers le passé, la BO de ‘Eye of the Needle’ porte un souffle symphonique indissociable de la personnalité musicale de ce très grand compositeur que fut Miklos Rozsa et qui, avec le film de Richard Marquand, nous offrait l’un de ses derniers chef-d’oeuvres pour le cinéma hollywoodien!